森林・林業関連イベント

森林・林業に関連するイベントは、年間を通じて日本各地で開催されています。シンポジウムやセミナーなどの学びイベントをはじめ、親子で参加できる森のイベント、国産材製品展示会、森林・林業に関する写真や絵画のコンクール、木工教室、林業体験などがあり、木づかい運動や木育が趣旨となっているものが多くあります。イベントの主催者は林野庁や外郭団体、地方自治体、NPO、大学、森林組合、木材組合、住宅メーカ、家具メーカなど多種多様です。

京都府主催森林×サステナビリティ実務セミナー〜自然共生サイト登録、Jクレジット、木材利用をどう進めるか

近年、企業の環境への取り組みは、社会的評価や企業価値にも大きく影響するようになっています。中でも森林資源を生かした生物多様性や脱炭素の取組は、具体的な行動として注目を集めています。来年度20周年を迎える「京都モデルフォレスト運動」。参画企業の中でも、「自然共生サイト」への登録をはじめ森林を通じた環境保全への関心が高まっています。本セミナーでは、企業担当者の皆様が、自然共生サイト登録、J-クレジット制度の活用、木材利用といった実務に直結するテーマについて検討される際に役立つ情報をわかりやすくご紹介します。

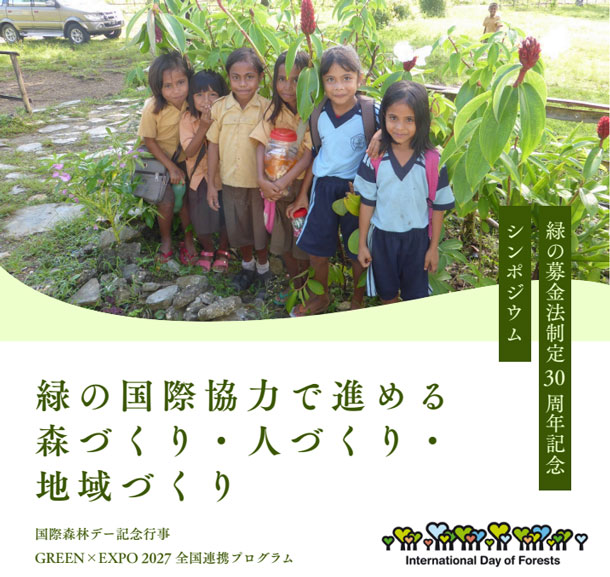

緑の募金法制定30周年記念シンポジウム緑の国際協力で進める森づくり・人づくり・地域づくり

「緑の募金法」が制定・施行されから30周年という節目を迎えたことを記念し、(公社)国土緑化推進機構と(公財)国際緑化推進センターの共催により、これまでの国際協力による森づくりの成果を振り返り、未来に向けた取組を考える場として、シンポジウムを開催します。これからの国際協力の担い手である高校生・大学生を含む幅広い世代の皆さまに、森づくりの意義と可能性を共有し、さらなる国際協力の機運を高めます。また、会場では発表者の皆様を交えた交流会も予定しております。

オンラインセミナー途上国マングローブの森づくりワークスー植えるを視える化

民間企業による途上国での植林促進を背景に、カーボンニュートラルや生物多様性保全、SDGs・ESG投資の重要性を踏まえたセミナーです。JIFPROが実施する林野庁補助事業の一環として、インドネシアとフィリピンにおけるマングローブ植林の成果を可視化する取り組みを紹介します。併せて、専門家によるマングローブ生態系と地域社会との関係、持続的利用に関する講演を通じ、企業活動の貢献を考えます。

成果報告会二国間クレジット制度を利用した途上国における森林保全・植林プロジェクトの新規案件形成に向けた現地調査

林野庁では、パリ協定で実施と支援が奨励されている途上国の森林減少・劣化に由来する排出削減(REDD+)や植林について、民間主導の二国間クレジット制度(JCM)に基づく「JCM森林分野」の取組を推進しています。この一環として、令和7年6月より、途上国政府のニーズを踏まえ、プロジェクト対象地や活動内容を検討する現地調査(実現可能性、想定クレジット量、事業規模等の調査を含む)を実施しました。本報告会では、これらの調査の取組や成果を広く共有するとともに、森林分野の炭素クレジット市場の動向やJCM森林分野のガイドラインのポイントについても紹介します。

令和7年度 山村と企業をつなぐフォーラム~企業の人的資本経営に効く森のプログラム活用法~

SDGs・VUCAの時代を迎え、企業でも自律型で共創型の組織づくり・人づくりが目指されています。会議室での企業研修では変革に向かいにくいという課題から、森林を活用した企業研修やオフサイトミーティングを導入する事例が増えています。

本フォーラムでは、企業による豊かな森林空間を活用した体験プログラム(森のプログラム)の活用事例や、森林サービス産業推進地域が提供するプログラムの紹介、地域と企業の交流会を開催します。

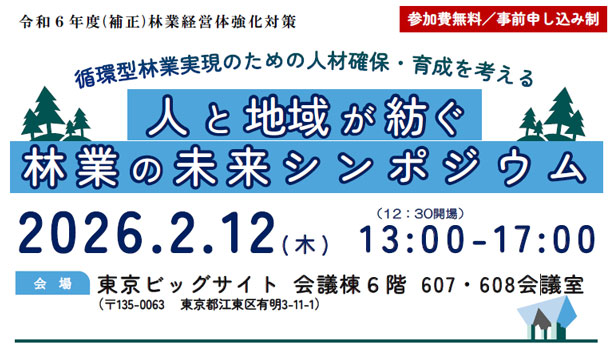

人と地域が紡ぐ林業の未来シンポジウム~循環型林業実現のための人材確保・育成を考える~

特別講演では、認定事業体・選定経営体の経営層(森林組合、林業事業体)・森林施業プランナー・森林経営プランナー等を対象に、(一社)さかなの会 理事長・代表 ながさき一生様より「林業に活かせる魚ビジネス~水産業では、流通・管理・経営改善をどう行っているのか~」と題してご講演いただきます。さらに、パネルディスカッションでは、「林業の未来を見据えた人材の確保と育成方法を考える」に焦点を当てて、パネラーの皆様に人材確保と育成方法の秘訣をお話しいただきます。

里山広葉樹利活用推進シンポジウム森の彩を暮らしへ

里山広葉樹林は、かつて薪炭の採取など人々の生活に無くてはならない存在でしたが、燃料革命以降、長年にわたって放置され、樹木の高齢化や大径化が進みつつあります。その結果、ナラ枯れ被害の拡大や野生動物との軋轢増加など各地で様々な問題が顕在化しています。

昨年度、林野庁が開催した有識者会議では、里山広葉樹の利活用こそが問題解決への道であり、利活用に向けては、多様な樹種や径級から構成される里山広葉樹林を多様な需要に結び付けるため、関係者の情報共有の基盤となるプラットフォームの構築が必要との提言がなされました。

本シンポジウムは、プラットフォーム構築のための最初のステップと位置付けており、国産広葉樹の利活用に第一線で取り組んでおられる方々をパネラーとしてお呼びし、それぞれの取組をご紹介いただくとともに、パネルディスカッションでは今後立ち上げる予定のプラットフォームのあり方についてご議論いただきます。

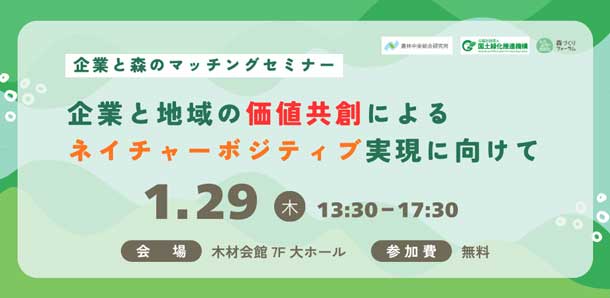

企業と森のマッチングセミナー企業と地域の価値共創によるネイチャーポジティブ実現に向けて

ネイチャーポジティブの実現に向け、自然資本経営や企業の環境・サステナビリティ動向をご紹介します。あわせて、企業が日本の森林と関わる具体的な取り組みや、パートナーシップによる森林づくり、地域との価値共創について議論します。当日は「森づくりコーディネーター」によるブース出展もあり、連携のきっかけとなる場をご用意しています。ネイチャーポジティブやTNFD対応に関心のある企業・関係者の皆さまのご参加をお待ちしています。

森林分野CPD講習会治山のEco-DRR推進に向けて~生態系を活用した防災・減災~

公益社団法人森林・自然環境技術教育研究センター(JAFEE)は、令和4年度~令和6年度の3カ年にわたって、公益社団法人国土緑化推進機構の「緑と水の森林ファンド」の助成により、「Eco-DRRによる森林グリーンインフラ整備」調査研究を実施しましたが、このたび、その成果を取りまとめた報告書「治山のEco-DRR推進に向けて~生態系を活用した防災・減災~」を作成しました。つきましては、下記の日程で森林分野CPD講習会「治山のEco-DRR推進に向けて~生態系を活用した防災・減災~」を開催します。本講習会においては、報告書作成に携わった学識経験者を講師にお招きして、治山事業におけるECO-DRRの推進について講演していただきます。(CPDポイント:3単位)

定員: 80名(先着順)

参加費(報告書代): 3,000円

講師:

石川芳治 東京農工大学名誉教授

一ノ瀬友博 慶應義塾大学教授

平田泰雅 森林総合研究所研究専門員

五味高志 名古屋大学教授

木と暮らしの博覧会

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ化や再エネ、国産材の利活用などの取り組みが求められています。国内の建材、住宅設備メーカーが一堂に会し、環境・健康に配慮した最新設備をご紹介するほか、国産材を中心とした木に関する製品・技術・情報を見て触れて体感しながら学べる展示会です。

カードゲーム「moritomirai(モリトミライ)」体験会大阪開催

森林の現状や持続的な活用について楽しく学ぶことができるカードゲーム「moritomirai(モリトミライ)」体験会を開催します。このゲームでは、山の持ち主、森林組合、猟師など様々な職業の10種類のプレイヤーたちが、仕事や生活のアクションを繰り返し、森と私たちの状況が刻々と変化する中で「森の未来」について考えます。学校・林間学校・企業・自治体など様々なシーンで活用できるツールを、ぜひ一度体験してみませんか?(小学校4年生からご参加可能です)

令和7年度 木材利用推進コンクール(旧 木材利用優良施設等コンクール)

木材利用推進中央協議会では、木材利用の一層の促進を目的としたコンクールを平成5年より開催しています。特色のある木造施設等を対象とする〈優良施設部門〉と、国産材利用に積極的に取組む企業を対象とする〈国産材利用推進部門〉の2部門から構成されており、優良な作品の関係者や木材利用に励む企業を表彰しています。募集期間は、令和7年6月9日(月)~7月14日(月)

カードゲーム「moritomirai(モリトミライ)」体験会東京開催

森林の現状や持続的な活用について楽しく学ぶことができるカードゲーム「moritomirai(モリトミライ)」体験会を開催します。このゲームでは、山の持ち主、森林組合、猟師など様々な職業の10種類のプレイヤーたちが、仕事や生活のアクションを繰り返し、森と私たちの状況が刻々と変化する中で「森の未来」について考えます。学校・林間学校・企業・自治体など様々なシーンで活用できるツールを、ぜひ一度体験してみませんか?(小学校4年生からご参加可能です)

アジア最大級の環境展示会2025NEW環境展/地球温暖化防止展

脱炭素、資源循環、SDGsへの取り組みに関する最先端の技術・サービスが一堂に会する「NEW環境展」と「地球温暖化防止展」が開催されます。今回でそれぞれ34回目、17回目を迎える本展示会には、国内外から782社・2,193小間が出展し、環境課題に取り組む多彩なソリューションを紹介します。 脱炭素社会の実現や持続可能な資源活用など、地球規模の課題に対する最新動向を知る絶好の機会です。環境分野の今と未来を体感できる本展に、ぜひ足をお運びください。

次世代教育に使える!カードゲーム「moritomirai(モリトミライ)」体験会山梨開催

森林の現状や持続的な活用について楽しく学ぶことができるカードゲーム「moritomirai(モリトミライ)」体験会を開催します。このゲームでは、山の持ち主、森林組合、猟師など様々な職業の10種類のプレイヤーたちが、仕事や生活のアクションを繰り返し、森と私たちの状況が刻々と変化する中で「森の未来」について考えます。学校・林間学校・企業・自治体など様々なシーンで活用できるツールを、ぜひ一度体験してみませんか?(小学校5年生からご参加可能です)

第16回 新たな木材利用事例発表会木材表示と合法木材について

●復活のチャンスを迎える日本林業~カギは国民理解の下での適正な立木価格の形成

(一社) 国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会 肥後賢輔 事務局長

●国産木材活用住宅ラベルの取組

(公財)日本住宅・木材技術センター 金子 弘 専務理事

●森から住宅を考える2025~柱の行く道・これからの住宅木材はどうなるのか~

株式会社千葉工務店(埼玉県越谷市) 千葉弘幸 代表取締役

●他クリーンウッド法の改正について、国産材マークの譲渡式など

林業イノベーション現場実装シンポジウム

林業の安全性や生産性を向上し、より魅力ある産業として発展させるためには、林業の特性を踏まえた新技術の開発・実用化を進め、地域への導入を加速化する「林業イノベーション」が必要です。

本シンポジウムでは、最新の技術開発の動向、各地域における取組を紹介するとともに関係者の交流の場を提供します。

出張!OZCaF TV at ATC

2050年脱炭素社会の実現に向けて、「脱炭素経営・脱炭素対策」に取り組んでいかないといけないという社会の流れを少しずつ感じている企業様は多いのではないでしょうか。本セミナーでは、脱炭素についてのプロジェクトや取組みについて、具体的な事例などを交えてご紹介し、脱炭素経営の第一歩である「CO2排出量の見える化」をはじめ、具体的な脱炭素対策の事例紹介など、幅広く解説いたします。

実践セミナー2024森林環境譲与税を活用して拡げる「森林環境教育・森林ESD」

“森林”は、児童生徒の発達段階に応じて、体験学習・調べ学習・問題解決学習などの多様な「アクティブ・ラーニング」を行いやすく、また社会科・理科・算数・道徳などの多様な「教科横断的な学習」も行いやすいことから、学校教育での「探求学習」としての題材として大きな可能性を有しています。

こうした中で、(公社)国土緑化推進機構では、(一社)東京学芸大Explayground 推進機構等と連携して、①「ワンストップ」のコーディネート体制の構築、➁教科横断学習・探求学習志向の「森林ESDプログラム」の開発、③「森林ESDインストラクター」の養成等を取り組んできました。

そうした条件整備を行うことで、東京都小金井市教育委員会では、「森林環境譲与税」を活用して、全小学校6年生の「林間学校」で、「間伐体験」「森の探求学習」「事前事後学習」を一体的に実施する「森林ESDプログラム」を導入するに至りました。

そこで、東京都小金井市の実践事例をもとに、全国で森林環境譲与税を活用して、林間学校等における「森林ESD」の導入が拡がることを期待して、実践セミナーを開催します。

月刊誌「木材情報」2025年新春号企画公開シンポジウム国産材製品の輸出拡大に向けた現状と課題を考える

「国産材製品の輸出拡大に向けた現状と課題を考える」をテーマに、講演とパネルディスカッションを行います。日本木材輸出振興会会長 山田壽夫氏、協和木材(株)代表取締役 佐川広興氏、中国木材(株)貿易部輸入課兼輸出課課長 神垣航氏、銘建工業(株)木質構造事業部営業課 藤崎健介氏が意見を交わします。司会は、立花敏・京都大学教授。

令和6年度木育マイスター育成研修の受講生募集B日程|第2回

「木育」とは、子どものころから木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との関わりを考えられる豊かな心を育むことであり、子どもをはじめとするすべての人びとが『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組みです。北海道は、この理念を踏まえながら木育の考え方や具体的な活動が道民の間に広がるよう努めており、今後、さらに木育を普及させていくため、木育活動の企画立案や指導、アドバイス、コーディネートができる人材(木育マイスター)を育成するための研修を行います。

令和6年度木育マイスター育成研修の受講生募集A日程|第2回

「木育」とは、子どものころから木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との関わりを考えられる豊かな心を育むことであり、子どもをはじめとするすべての人びとが『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組みです。北海道は、この理念を踏まえながら木育の考え方や具体的な活動が道民の間に広がるよう努めており、今後、さらに木育を普及させていくため、木育活動の企画立案や指導、アドバイス、コーディネートができる人材(木育マイスター)を育成するための研修を行います。

令和6年度木育マイスター育成研修の受講生募集B日程|第1回

「木育」とは、子どものころから木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との関わりを考えられる豊かな心を育むことであり、子どもをはじめとするすべての人びとが『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組みです。北海道は、この理念を踏まえながら木育の考え方や具体的な活動が道民の間に広がるよう努めており、今後、さらに木育を普及させていくため、木育活動の企画立案や指導、アドバイス、コーディネートができる人材(木育マイスター)を育成するための研修を行います。

令和6年度木育マイスター育成研修の受講生募集A日程|第1回

「木育」とは、子どものころから木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との関わりを考えられる豊かな心を育むことであり、子どもをはじめとするすべての人びとが『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組みです。北海道は、この理念を踏まえながら木育の考え方や具体的な活動が道民の間に広がるよう努めており、今後、さらに木育を普及させていくため、木育活動の企画立案や指導、アドバイス、コーディネートができる人材(木育マイスター)を育成するための研修を行います。

令和6年度 木材利用推進コンクール募集旧 木材利用優良施設等コンクール

木材利用推進中央協議会では、木材利用の一層の促進を目的としたコンクールを平成5年より開催しています。特色のある木造施設等を対象とする〈優良施設部門〉と、国産材利用に積極的に取組む企業を対象とする〈国産材利用推進部門〉の2部門から構成されており、優良な作品の関係者や木材利用に励む企業を表彰しています。当コンクールの開催情報は、各種WEBメディアでも取り上げられ、たくさんの反響をいただいています。

募集期間:令和6年7月1日(月)~8月19日(月)

主催:木材利用推進中央協議会

後援:農林水産省、文部科学省、国土交通省、環境省

\\アジア最大級の環境展//2024NEW環境展/地球温暖化防止展

国内外の脱炭素/資源循環/SDGsに資する最新技術・サービスが集結!環境分野のビジネスパーソンは必見!午前10時~午後5時 ※最終日のみ午後4時まで。現代は環境との共生を無視しては企業の存続すら危ぶまれる時代になりました。また国連が定める「SDGs」の推進にむけ環境汚染問題や地球温暖化問題の解決は避けて通れない課題です。とりわけ資源有効利用や新エネルギー・省エネルギーの推進、CO2排出削減技術の活用は、企業の環境・温暖化対策にとって最重要の取り組みです。そうしたなか、各種課題に対応する様々な環境技術・サービスを一堂に展示情報発信する事により環境保全への啓発を行い、国民生活の安定と環境関連産業の発展を目的とします。

森林シンポジウムJ-クレジット・民間資金による森林整備と脱炭素貢献

企業による森林づくり活動や、森林吸収系J-クレジットを含めた⺠間資⾦の活⽤による森林整備を推進することは、森林・林業の活性化のみならず、森林のもつ⼆酸化炭素吸収機能を⾼めることで、脱炭素社会の形成にも貢献します。本シンポジウムでは、J-クレジットの創出・活⽤の拡⼤に向けた取組のほか、⺠間資⾦の活⽤による森林整備や脱炭素に貢献する取組の優良事例を紹介し、今後同様の活動を実施しようとする⾃治体と企業とのマッチングに資する様々な情報を発信します。

令和5年度 国際セミナー森林による防災・減災技術の国際展開

日本は、台風や梅雨による豪雨も頻発する気候帯にあるため、頻繁に山地災害に見舞われてきました。その一方で森林や樹木には山地災害の発生を抑制する機能があり、それらを活用した治山技術が開発され、実施されてきました。このような技術を発展途上国などにおいて適用することにより、流域下流における対策に加えて流域上流における対策が相対的に低コストで実施でき,全体としてより効果的な気候変動適応策となることが期待されます。森林総合研究所では、令和2年度から我が国の民間企業等による森林防災・減災技術の国際展開を支援することを目的に、研究・技術開発を進めてきました。今年度の国際セミナーでは日本大学の阿部和時特任教授から森林の根系が防災減災に果たす役割について基調講演をいただくとともに、森林総合研究所によるベトナム北部山地での研究成果や国際機関及び日本政府などの資金を使った国際展開での課題や可能性に関する調査結果を紹介します。そして海外からの登壇者による現地からの展望をフィードバックし、森林による防災・減災技術の海外展開における今後の可能性や課題について議論します。オンライン配信と併用。日英同時通訳付き。参加費無料。令和5年度林野庁補助事業「森林技術国際展開支援事業」の一環として実施。

丹波地域環境パートナーシップ会議10周年記念シンポジウム里山と生物多様性保全と木質バイオマスエネルギーの活用を考える

丹波の貴重な自然を守るためには、自然保護だけでなく地域の産業に着目し、自然そのものを活用することが重要です。今回、里山を舞台に専門家や地域活動から生物多様性保全とバイオマスエネルギーについて実例や課題を学びます。兵庫県立大学名誉教授の服部保氏が講演し、兵庫パルプ工業の担当者がバイオマス発電用燃料チップの利用事例を報告します。申し込み締め切りは、2024年1月15日(月)。

林業経営力強化シンポジウム「人」と「ICT」林業の新時代令和4年度補正 林業経営体強化対策事業

林業経営体の経営力強化(林業従事者等の人手不足・林業労働力の確保等の課題等)を主な目的とし、参加者間の情報交換や林業におけるICTの情報収集の場とするとともに、これからの人材育成のあり方などを考えます。参加対象者は認定事業体、選定経営体の経営層、森林施業プランナー、森林経営プランナー等。定員100名(先着順)。

国産木材の展示商談会WOODコレクション(モクコレ)2024

東京の木 多摩産材をはじめ、日本各地の木材製品が集まり、「植える→育てる→伐る→使う」という、森林の循環への寄与を目的に、木材の需要喚起と利用拡大を推進する国産木材の展示商談会です。約300社の企業等が出展し、講演やワークショップ(体験イベント)のほか、タレントの森泉氏とインテリアコーディネーター協会副会長の杉山和佳子氏による対談「木に囲まれた暮らし」などを行ないます。入場無料(事前登録制)。12月15日(金)から来年1月31日(水)までオンライン展・商談会も実施します。今回で8回目の開催を迎えます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

木を植える人 森を育てる人Life and Forest + 3rd

生活の中から、日本の森林・林業を考えるシンポジウム。オンライン配信も行う。中川雅也氏((株)中川創業者兼従業員)と奥川季花氏((株)ソマノベース代表取締役)がパネリストをつとめます。

富士山世界文化遺産登録10周年記念名勝松原を未来へつなぐ松原フォーラム・才の木トークカフェ

三保松原は平成25年6月に世界文化遺産「富士山 ‒ 信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産として登録されました。今年は遺産登録10周年となります。全国各地に点在する松原は、自然が生み出した景勝に人の手が加わることで形成・維持されてきました。時代の変遷とともに生活様式が変わり、環境変化も加わることで、松原の景観維持には常に柔軟な対応が求められています。松枯れ対策をはじめとした健全な松原づくり、松原の更新などは喫緊の課題です。このトークカフェでは松枯れの主要因であるマツ材線虫病への理解を深め、松原保全のためにはどのような取り組みが必要なのかを学ぶとともに、各地で実施されている松原保全の取り組みの交流を通して、後世に美しい松原の景観を残すための方策について議論します。

2023年度林業就業相談会森林(もり)の仕事ガイダンス東京会場

森林の仕事ガイダンスは、新たな林業の担い手の確保・育成を目的に、森林・林業に関心を持つ方や就業を考えている方(新卒、転職を考えている方、就職氷河期世代の方など歓迎)を対象に実施する説明・相談会です。会場には、参加都道府県の林業労働力確保支援センターや森林組合連合会が相談ブースを設け、各地の林業に関する情報、林業作業の内容や就業までの流れについての説明、参加者からの相談に応じます。今回から、来場者が林業の仕事内容を具体的にイメージできるように「VR体験コーナー」と「ハーベスタシミュレーター体験コーナー」を新設します。

木と暮らしの博覧会2023

木と暮らしの博覧会は国内の建材、住宅設備メーカーが一堂に会し、環境・健康に配慮した最新設備をご紹介する他、国産材を中心とした木に関する製品・技術・情報を見て触れて体感しながら学べる展示会です。国内の有力メーカーが一堂に会して最新の住宅設備や建材などをPRするほか、国産木材の展示商談会も行ないます。

福島の森林・林業再生に向けたシンポジウム福島の森と木の親子体験オンライン教室2023

自宅等から親子で一緒に学べるオンライン教室です。小学校中学年以上の家庭500組(先着順)を対象に、事前に送付する体験キット(木工&なめこ栽培)を使って配信内容を見ながら木工工作や収穫体験を行ないます。参加費無料。

2023年度林業就業相談会森林(もり)の仕事ガイダンス大阪会場

森林の仕事ガイダンスは、新たな林業の担い手の確保・育成を目的に、森林・林業に関心を持つ方や就業を考えている方(新卒、転職を考えている方、就職氷河期世代の方など歓迎)を対象に実施する説明・相談会です。会場には、参加都道府県の林業労働力確保支援センターや森林組合連合会が相談ブースを設け、各地の林業に関する情報、林業作業の内容や就業までの流れについての説明、参加者からの相談に応じます。今回から、来場者が林業の仕事内容を具体的にイメージできるように「VR体験コーナー」と「ハーベスタシミュレーター体験コーナー」を新設します。

シンポジウム財産区の森林活用を地域で考える

小海線の清里駅の北側には、山梨県の県有林が広がっています。ここには、地元の財産区や小中学校が植林し、下刈りや間伐などを行ってきた330haの森林があります。この森林を、木材生産のほか環境教育や企業による森づくりなど幅広く対応できる場にすることで、森林や清里周辺の地域価値を高めていけるよう、財産区を中心に検討が進められています。このため、地域住民のほか多くの方に財産区のことや取り組みについて知って頂き、将来の財産区や森の姿を共有していくことを目的に本シンポジウムを開催します。

東京農業大学地域環境科学部准教授の山下詠子氏が基調講演した後、パネルディスカッションを行ないます。参加費は無料です。

第76回全国植樹祭大会テーマとシンボルマークを募集

令和8年春に愛媛県で開催する「第76回全国植樹祭」を広く全国に周知し、開催機運を高めるため、愛媛県らしい魅力あふれる「大会テーマ」と「シンボルマーク」を募集しています。全国から誰でも応募でき、最優秀作品は同大会の広報などで使用します。募集期間は、令和6年の1月17日(水)まで。

海と山を結ぶ電車で行く森づくりサザエさん森へ行く 植樹ツアーin秩父2023林野庁・秩父市後援イベント

林野庁から「森林(もり)の環(わ)応援団」に委嘱されているサザエさん一家とともに、海の町・横浜と森の町・秩父を結ぶ専用電車(S-TRAIN)に乗って、植樹体験や製材所の見学などを行ないます。植樹から始まる森づくりと木材の活用を楽しく体験、学んでいただく日帰りツアーです。サザエさん一家も応援に来てくれます。参加費は、大人4,000円、子供2,000円(6歳以上12歳未満)。定員は85名(先着順)。

大学博物館連携巡回展帝国日本と森林 - 近代東アジアにおける環境保護と資源開発

旧大日本帝国時代の林業を事例として、森林・林業をめぐる知とその実践の具体的な展開過程を明らかにしようとしたものです。林学、地理学、環境史、植物学など異なる専門分野の研究者が協力して、近代日本の帝国林業における知と実践の結びつきを多角的に明らかにすることを試みています。入場無料。日・月・祝日は休館です。

ウッドデザイン・シンポジウム木が学びを創造する~教育施設における木材活用

学校や子育て施設の現場でいま、木材の活用による効果が注目されています。小学校の木造・木質化の最新の現場を訪ねるほか、「教育施設」をテーマに有識者、設計者、行政の担当者が集い、その狙いと効果を語る貴重な会です。

福島県の再造林推進を考えるシンポジウム

温暖化が進み地球規模の気候変動対策が求められている中で、CO2吸収源として森林の若返りが求められています。しかしながら、伐採しても再造林されず放置されてしまう森林が増加しており、温暖化対策や国土保全上大きな問題になっています。福島県においては、現在取り組んでいる森林再生事業に加えて、この課題に取り組むことが求められています。シンポジウムにおいて、福島県における再造林推進について考えます。

森林・林業白書説明会【近畿ブロック】特集は治山対策。令和4年度のトピックスや森林・林業・木材産業の動向を解説!

令和5年7月から8月にかけて、全国10ブロックで森林・林業白書説明会を開催します。令和5年5月公表の最新白書について、写真や事例を交えながら、林野庁の担当者が分かりやすくご説明します。説明会は、お住まいの地域に関わらず、どの回でも参加可能・参加無料です。

森林・林業白書説明会【東北ブロック】特集は治山対策。令和4年度のトピックスや森林・林業・木材産業の動向を解説!

令和5年7月から8月にかけて、全国10ブロックで森林・林業白書説明会を開催します。令和5年5月公表の最新白書について、写真や事例を交えながら、林野庁の担当者が分かりやすくご説明します。説明会は、お住まいの地域に関わらず、どの回でも参加可能・参加無料です。

森林・林業白書説明会【沖縄ブロック】特集は治山対策。令和4年度のトピックスや森林・林業・木材産業の動向を解説!

令和5年7月から8月にかけて、全国10ブロックで森林・林業白書説明会を開催します。令和5年5月公表の最新白書について、写真や事例を交えながら、林野庁の担当者が分かりやすくご説明します。説明会は、お住まいの地域に関わらず、どの回でも参加可能・参加無料です。

オンライン木造建築講座 第1回木のまちかどから始まる未来

内海彩建築設計事務所代表取締役の内海彩氏とM's Toolbox代表・TAKリビング生産部工事グループ課長代理の加藤雅喜氏が講師をつとめます。ここでしか聞けない、木造建築のプロフェッショナル陣による講義です。建築を学ぶ学生や森林、林業関係者の方々のご参加もお待ちしております。

森林・林業白書説明会【関東ブロック】特集は治山対策。令和4年度のトピックスや森林・林業・木材産業の動向を解説!

令和5年7月から8月にかけて、全国10ブロックで森林・林業白書説明会を開催します。令和5年5月公表の最新白書について、写真や事例を交えながら、林野庁の担当者が分かりやすくご説明します。説明会は、お住まいの地域に関わらず、どの回でも参加可能・参加無料です。

森林・林業白書説明会【東海ブロック】特集は治山対策。令和4年度のトピックスや森林・林業・木材産業の動向を解説!

令和5年7月から8月にかけて、全国10ブロックで森林・林業白書説明会を開催します。令和5年5月公表の最新白書について、写真や事例を交えながら、林野庁の担当者が分かりやすくご説明します。説明会は、お住まいの地域に関わらず、どの回でも参加可能・参加無料です。

木材利用優良施設等コンクール

木材は生物由来の素材で、様々な特性を持っています。木材を使った施設の整備を進めることで、健康的で温かみのある快適な生活空間を作り、地球温暖化の防止や循環型社会の形成に貢献できます。また、木材利用を推進し、特に国産木材の需要を広げることは、森林の適正な管理を通じて森林の多様な機能を持続的に活かし、地域の経済活性化や脱炭素社会の実現にも役立ちます。このため、本コンクールでは、木材を使った施設について、以下の項目を総合的に審査し、優れた施設を称えます。

・木質資源の持続的かつ有効な活用方法

・建築物の木造化や木材利用の工夫

・木材利用による地球温暖化対策への貢献

コンクールを通じて、年間を通じて国産木材を大量に使用した事業などを顕彰し、木材利用の推進を促進します。コンクールは「優良施設部門」と「国産材利用推進部門」の2部門で行われます。「優良施設部門」では、モデル的な木造建築物などを選び、内閣総理大臣賞や農林水産大臣賞などを施主や設計・施工者に授与します。「国産材利用推進部門」では、国産木材を多く使用した企業に農林水産大臣賞などを贈ります。

第15回「木と合板」写真コンテスト

木材・合板博物館では、15回目となる「木と合板」写真コンテストへの参加作品を募集します。応募期間は2023年7月1日(土)から8月31日(木)までです。年齢や国籍に関わらず、日本在住の方ならば最大2点まで応募できます。審査はプロ巨樹カメラマンの吉田繁氏などによって行われ、林野庁長官賞(1点、副賞は商品券で5万円相当)、優秀賞(1点、副賞は商品券で2万円相当)、学生奨励賞(高校生以下、1点、副賞は図書カードで5,000円相当)などが選ばれます。審査結果は、予定では10月30日(月)に発表されます。

参加作品を募集!!第26回「木のあるくらし」作文コンクール参加賞として「かわくと木になるエコねんど」を贈呈

国内外の児童(小学生)を対象に、1,200字以内の作文を広く募ります。審査では国土交通・文部科学・農林水産・環境・外務の各大臣賞などを選びます。募集期間は9月11日(月)まで。

第10回みえの森フォトコンテスト

森林は、わたしたちに木材やおいしい水、きれいな空気を与えてくれるほか、豊かな生態系を育み、地球温暖化や自然災害の防止にも役立っています。写真の撮影を通じて森林や木に親しみ、その大切さを知っていただくことを目的に、「三重の森林」をテーマにした写真コンテストを開催します。小学生以下と中学生以上の2部門を設け、参加作品を募集し、最優秀賞(1点以内)、優秀賞(3点以内)、入選(10点以内)を選びます。

立派な木の使い道− 大径材をどう使うか? −

国内の森林の高齢級化に伴い、国内木材資源の大径化が進んでいます。こうした状況は初めて経験するものであり、その対応方法も確立していませんでした。そのことが国内の木材資源利用の課題となっており、大径であることを理由にB材として低価格で取引される事例も見られます。そこで、本トークカフェでは、大径材利用の川上にあたる森林と川中にあたる木材加工を取り上げ、現在の国内の森林資源の状況を踏まえて、近年開発されている大径材の利用技術について解説いただきます。さらに、大径材の持つポテンシャルについて考察することで、これからの国内の森林のあるべき姿について、トークカフェにご参加の皆様と一緒に考えられれば幸いです。

春の森林講座

森林総合研究所では、科学技術週間の行事の一環として、「春の森林講座」と題した一般公開を開催します。これは広く地域のみなさまに研究成果などを楽しみながら知って頂くため毎年開催しているものです。森林総研の奥田史郎氏(植物生態研究領域)と川上和人氏(野生動物研究領域)による講演と樹木園の見学を午前と午後の2回実施します。

林野庁×日比谷カレッジこれからの森林。可能性は、無限大。~国民参加の森林づくり、建築物の木造化、森林と健康~

日本の国土の7割を占める森林のおよそ4割は、戦後、先人たちがつくりあげた森林です。それが今、本格的な利用期を迎えています。森林・木材はCO₂を吸収し、貯蔵することでカーボンニュートラルに貢献するものであり、2030年度目標達成に向け様々な取組を行っています。また建築物への木材利用は、ビジネス面、心身面へ一定の効果をもたらす結果も出ており、こうしたことを受け、木材利用の促進にかかる法改正も行われたところです。そこで本講座では、木材を利用することの意義や実際の施工例、その効果等について解説します。さらに、森林と健康の関りについて、森林空間利用のニーズの高まり、森を楽しみ、こころと身体の健康維持・増進、病気の予防等を目指す森林の楽しみ方について科学的な知見に基づき解説します。森下興・林野庁企画課長、恒次祐子・東京大学大学院教授、瀬上清和・NPO森林セラピーソサエティ理事長の3氏がレクチャーした後、質疑応答を行います。

オンラインフォーラム森林クレジットを巡る世界の動向と日本の対応~森林・林業の新たな価値の展望と課題~

日本マイクロソフト金融イノベーション本部長の藤井達人氏が特別講演。農林中金総合研究所の主任研究員の安藤範親氏と多田忠義氏が基調講演をした後、パネルディスカッションを行う。パネラーは、全国森林組合連合会参事の佐々木太郎氏、コンサベーション・インターナショナルテクニカルディレクターの浦口あや氏、住友林業資源環境事業本部長の西川政伸氏、農林中央金庫常務執行役員の岩曽聡氏。コーディネーターは、同研究所理事長の皆川芳嗣氏が務める。

令和4年度CLTを活用した建築物等実証事業成果報告会

CLT(直交集成板)は木造建築の可能性を広げるものとして期待されています。令和3年3月には国から「CLTの普及に向けた新ロードマップ」として、令和7年度までの5年間のCLT普及方針が示され、CLTの一層の需要拡大の取り組みが展開されています。こうした中、研究機関や民間事業者においては国等の支援策も活用しながら様々な取り組みが進められ、CLTを活用した建築物も徐々に増えてきています。当センターでは平成26年度から林野庁補助事業「CLTを活用した建築物等実証事業」において、CLTの実用化に向けた取り組みを行っており、本成果報告会では、令和4年度における実証事業の成果を広く報告することにより、CLTの一層の普及推進を図ります。25件の取り組みについて発表した後、パネルディスカッションを行ってCLT建築物を巡る課題や可能性などについて議論します。

第46回 木材の実用知識講習会木材が環境に優しい材料であるために-川上から川下までの取り組み-

現在、2050年カーボンニュートラルを目指した取り組みが各分野で進められており、再生可能な資源である木材への期待が高まっています。しかし一方では、再造林放棄地が増加するなどの木材利用における課題も顕在化してきており、林業の活性化による二酸化炭素の吸収量確保と木材の安定供給とともに、木材資源を活用して炭素の長期貯蔵を図るなど、今後も様々な取り組みが必要と考えられます。

そこで、今回の「木材の実用知識」講習会では、川上から川下までの各分野から、新しい林業生産システム、製材技術開発、中大規模木造建築の推進に関して、さらにはそれらを包括した木材利用のLCAに関して、最新の情報をご提供いただくことといたしました。木材が真に環境に優しい材料であるために私達が果たしていくべき役割について考える機会とさせていただきたく存じます。木材の生産、流通、木材製品の開発・製造に携わっている方々、地方公共団体の担当者の方々はもちろん、住宅・建築分野、大学・試験研究機関の方々も奮ってご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。

SDGs時代におけるこれからの木材活用セミナー

信州木材認証製品センターゼロカーボン・脱炭素化・SDGs(持続可能な開発目標)の達成のためには、CO2の吸収・固定能力を有する森林・林業・木材産業関連の果たす役割は大きい。中でも、森林の持続可能性を担保する森林認証制度に基づく森林認証材は、国際的に標準になりつつあり、民間企業でも森林の保全につながる「森林認証紙」の採用や森林認証材を利用した製品の製造などSDGs(持続可能な開発目標)と連動した取り組みが急速に広がり始めている。そこで、森林認証材を使う意義と、住宅や公共施設を含む非住宅に至るまで様々な施設に森林認証材の活用を推進するためセミナーを開催する。

「緑の雇用」事業創設20周年シンポジウム

「緑の雇用」事業が創設され20周年を迎えるにあたり、これまでの「緑の雇用」事業の実績を振り返り、検証しながら、さらなる地域林業の成長と発展に繋げます。筑波大学准教授の興梠克久氏による基調講演の後、パネルディスカッションを行い、これまでの実績や課題を明らかにし、今後に向けた展望などを議論します。

第1回 岡崎の森を考えよう!シンポジウム岡崎の森の現状を知りながら企業の関わり方を考える

全国の森をかけめぐる元林野庁の長野麻子氏、各地に地域商社を立ち上げる竹本吉輝氏、岡崎の森で林業を行う唐澤氏、岡崎の地域商社もりまち加藤の4者で、自分たちの森とのかかわり方や、岡崎の森の現状を含めて企業も森もモリアゲる森の活用法を考えます。森に関わることは楽しい。そう感じていただける漫談のような時間になることと思います。ぜひお越しください!

第1回みえ森林教育シンポジウム

みえ森林教育の取組を県内でより一層推進していくため、教育・保育関係者をはじめ、参加者の皆さんが交流を図り、森や自然にふれる学びや育みについて考え話し合う場として、「みえ森林教育シンポジウム」を開催します。全体は2部構成になっており、第1部では、5つのテーマ別にワークショップを行い、事例発表や意見交換、体験講座などを実施します。第2部では、絵本作家のいわむらかずお氏による記念講演会などを予定しています。参加費は無料。

府民のみなさんと京都の森林を未来につなぐ「未来につなぐ京の木府民会議」設置記念フォーラム

第1部で建築家の坂茂氏による基調講演や企業による講演などを行い、 第2部は交流会として情報交換やプレゼンテーションなどを実施します。

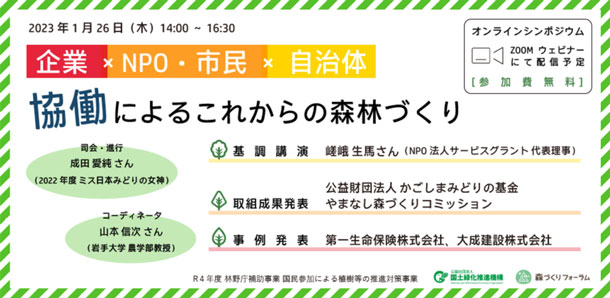

企業×NPO・市民×自治体 協働によるこれからの森林づくり

気候変動・生物多様性といった大きな社会的課題を乗り越えていくためには、森林の適切な維持・管理が欠かせません。

様々な立場の人々が協力して森林を活かし、守っていくことがいっそう重要になってきている今、企業自治体・NPO、市民らが協働で森林づくりを進めていくためには、どのようなアクションが必要でしょうか。

本シンポジウムは様々なセクターの架け橋となる組織の取り組み発表や、企業による森づくりの事例発表などを交え、これからの森林づくり活動における「協働」の活性化を考えていく場として開催いたします。