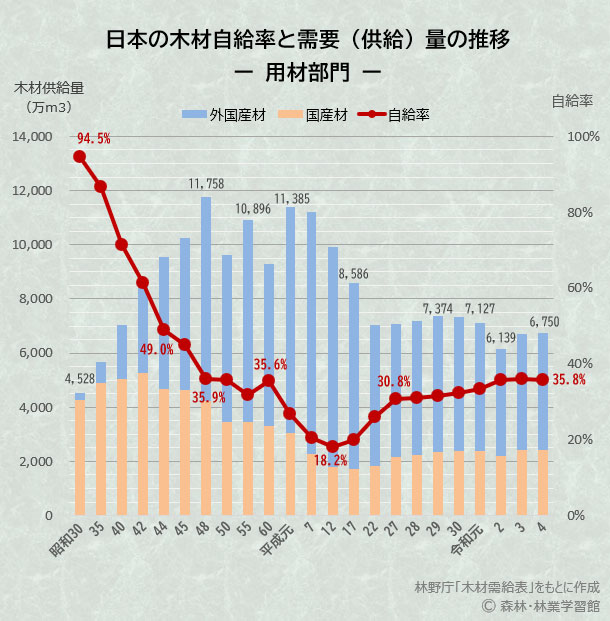

日本の木材自給率と供給量

日本の木材自給率と需要(供給)量

日本の木材自給率(用材部門)は3割程度で、ここ数年やや増加傾向にあります。供給量は概ね7千万m3程度で推移しています。

| 年 | 木材自給率 (%) | 総供給量 (千m3) | 国産材 (千m3) | 外国産材 (千m3) |

|---|---|---|---|---|

| 昭30(1955) | 94.5 | 45,278 | 42,794 | 2,484 |

| 昭35(1960) | 86.7 | 56,547 | 49,006 | 7,541 |

| 昭40(1965) | 71.4 | 70,530 | 50,375 | 20,155 |

| 昭42(1967) | 61.4 | 85,947 | 52,741 | 33,206 |

| 昭44(1969) | 49.0 | 95,570 | 46,817 | 48,753 |

| 昭45(1970) | 45.0 | 102,679 | 46,241 | 56,438 |

| 昭48(1973) | 35.9 | 117,581 | 42,209 | 75,372 |

| 昭50(1975) | 35.9 | 96,369 | 34,577 | 61,792 |

| 昭55(1980) | 31.7 | 108,964 | 34,557 | 74,407 |

| 昭60(1985) | 35.6 | 92,901 | 33,074 | 59,827 |

| 平元(1989) | 26.9 | 113,853 | 30,589 | 83,264 |

| 平2(1990) | 26.4 | 111,162 | 29,369 | 81,793 |

| 平7(1995) | 20.5 | 111,922 | 22,916 | 89,006 |

| 平12(2000) | 18.2 | 99,263 | 18,022 | 81,241 |

| 平16(2004) | 18.4 | 89,799 | 16,555 | 73,245 |

| 平17(2005) | 20.0 | 85,857 | 17,176 | 68,681 |

| 平22(2010) | 26.0 | 70,253 | 18,236 | 52,018 |

| 平27(2015) | 30.8 | 70,883 | 21,797 | 49,086 |

| 平30(2018) | 32.4 | 73,184 | 23,680 | 49,505 |

| 令元(2019) | 33.4 | 71,269 | 23,805 | 47,464 |

| 令2(2020) | 35.8 | 61,392 | 21,980 | 39,412 |

| 令3(2021) | 35.9 | 67,142 | 24,127 | 43,015 |

| 令4(2022) | 35.8 | 67,494 | 24,144 | 43,351 |

木材自給率低下の背景

日本の森林は、昭和10(1935)年代には主に軍需物資用として、また戦後には主に復興資材用として、木材需要は急増していました。森林は大量に伐採され、その後、植栽されたものの、利用段階には達するためには数十年を要するため、木材の供給量は不足し、高騰が続いていました。このとき、木材(国産材)の供給不足を補ったのが、原木(丸太)を中心とした木材の輸入でした。

政府は木材需要の急増に伴う木材価格の高騰等に対応するため、昭和36(1961)年に「木材価格安定緊急対策」を決定し、国内の森林のさらなる伐採とともに、木材輸入の拡大を推進しました。また、昭和35(1960)年には、「貿易・為替自由化計画大綱」等に基づき、輸入自由化が段階的に進められ、昭和39年に完了。結果として、木材の輸入量は、昭和30年代後半頃から40年代にかけて急増し、昭和48(1973)年には、昭和30(1955)年の30倍に当たる7,500万m3の木材が輸入されました。その後、昭和46(1971)年には変動相場制への移行し、さらに、昭和60(1985)年のプラザ合意以降は円高が急激に進行し、木材の輸入量も急増しました。平成元(1989)年には、戦後最高の8,326万m3の輸入量を記録しました。

木材輸入量の増大とともに、日本の木材自給率は急速に低下し、昭和44(1969)年には、50%を割り込み、その後も低下を続け、平成12(2000)年には、18.2%まで落ち込みました。

木材自給率上昇の背景

平成16(2004)年以降の木材自給率は上昇傾向に転じました。これは、合板製造業で国産間伐材の利用が大きく増加していることが理由の一つです。また、原木の輸入量の減少により、相対的に国産材利用の割合が高まったことも挙げられます。特に、平成19(2007)年から平成20(2008)年にかけてロシアが針葉樹原木の輸出関税を引き上げたことが、(北洋材)輸入量の減少の大きな理由の一つとなっています。

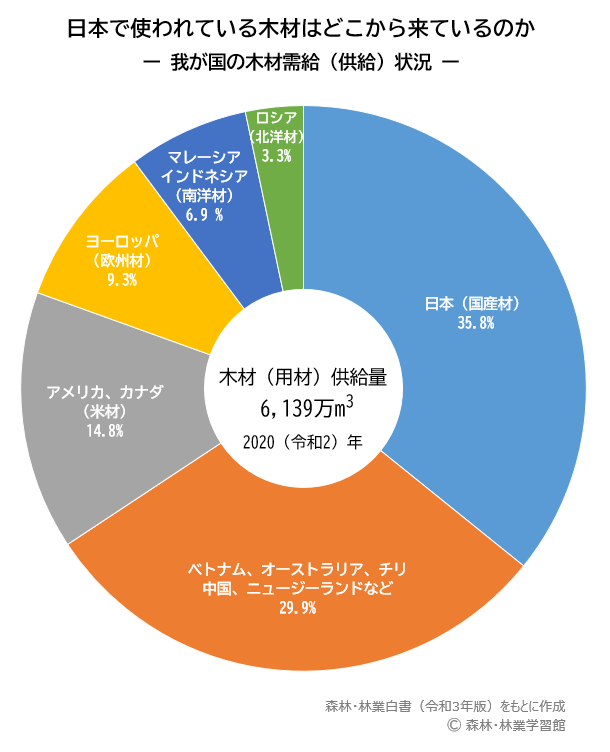

日本の木材需給(供給)状況

日本で使われている木材の約7割は外国産材です。

| 供給元(材の呼称) | 割合 | 種別 |

|---|---|---|

| 日本(国産材) | 33.3% | 丸太(製材用材、パルプ・チップ用材、合板用材等) |

| ベトナム(その他) | 9.0% | パルプ・チップ |

| ヨーロッパ(欧州材) | 8.4% | 製材、パルプ・チップ |

| その他(その他) | 8.2% | パルプ・チップ |

| アメリカ(米材) | 8.1% | パルプ・チップ、丸太、製材 |

| カナダ(米材) | 7.2% | 製材、パルプ・チップ、丸太 |

| オーストラリア(その他) | 6.0% | パルプ・チップ |

| チリ(その他) | 4.9% | パルプ・チップ、製材 |

| インドネシア(南洋材) | 3.6% | 合板等、パルプ・チップ |

| ロシア(北洋材) | 3.5% | 製材、パルプ・チップ、丸太、合板等 |

| マレーシア(南洋材) | 3.1% | 合板等、パルプ・チップ |

| 中国(その他) | 2.5% | 合板等 |

| ニュージーランド(その他) | 2.0% | パルプ・チップ、丸太、製材 |

| その他(南洋材) | 0.3% | 丸太 |

豊富な日本の森林資源、利用促進のための施策

日本は国土の3分の2が森林で覆われており、木材資源が豊富な世界有数の森林大国ですが、上記のとおりの世界有数の木材輸入大国でもあります。日本の森林の約4割が人工林(育成林)であり、昭和20年代半ばから植林されて成長してきた木々はその多くが本格的に利用可能な段階に達しています。その蓄積量は年々増え続けて、量的には充実してきており、人工林では33億m3(平成29年/2017年)に達しています。

日本は山村の過疎・高齢化の課題を抱えており、地域の活性化にも繋がる林業の活性化は喫緊の課題です。平成21年12月に森林・林業を再生する指針として、政府により策定された「森林・林業再生プラン(農林水産省)」では、「10年後の木材自給率50%以上」が目指すべき姿として掲げられました。さらに平成23年7月には、森林法の一部を改正し、森林・林業再生プランを法制面で具体化しました。今後、国産材の供給力が強化されることが見込まれます。