植生の遷移(せんい)

植生の遷移とは

植生の遷移(せんい)とは、植物のない状態のところに、先駆植物(パイオニア植物)が定着し、長い年月をかけて、順を追って、次第にその土地にあったより安定した植物群落へと移り変わっていく過程のことです。端的にいえば「裸地から森林が形成される過程」のことです。ここで、裸地とは、草木が1本も生えておらず、岩や土がむきだしになっている土地(地面や場所)のことです。裸地から森林ができる過程では、各段階に応じた植物の種類が、時間の経過とともに、入れ変わるように生育するので「遷移(=移り変わること)」とよびます。一般的には「植生の遷移」を単に「遷移」とよぶことが多いようです。なお、遷移を学術的に表現すると「植物群落を構成する種や個体数が時間に伴い変化すること」となります。

遷移には、裸地から始まるものの他に、森林(植生)が破壊されたところから始まるものもあります。例えば、耕作を放棄した田畑が、やがて草原となり、森林へと遷移していく場合もあります。

地域の気象的条件などによって、これ以上遷移が進まなくなった状態を「極相」といいます。極相は、その土地の気象条件や土壌条件、生物条件などによって異なってきます。日本の場合は降水量と気温が十分であるため、ほとんどの場所では、極相は森林(陰樹の森林)となります。この場合の遷移の順は、1年生植物の草原から多年生植物の草原へ、そして日当たりのよい環境を好む陽樹の森林となり、日陰の環境でも育つ陰樹の森林へと移り変わっていきます。裸地から極相の森林になるまでには200年~500年かかるといわれています。

裸地

例えば、火山の噴火すると、溶岩が流れ出し、しばらくすると冷えて固まって、岩石に覆われた大地になります。そこは、草木が一本もないような「裸地」になります。そこに、いきなり樹木が生えることはありません。人為的に樹木の種を撒いても、ほとんどの場合は、環境に合わず発芽しないか、発芽してもすぐに枯れてしまいます。土壌に植物が成長するのに必要な養分や保水力がないからです。

裸地

一次遷移

植物が存在せず、溶岩台地などの土壌もない裸地や新しい湖沼などから始まる遷移を一次遷移といいます。一次遷移のうち、溶岩台地などの陸上の裸地から始まる遷移を「乾性遷移」、湖沼などから始まる遷移を「湿性遷移」といいます。湿性遷移は、湖沼でスイレンなどの浮葉植物が枯死したものや土砂などが徐々に堆積し、浅くなり、湿原から草原、森林への変化していく過程のことです。なお、湿性遷移の過程で、湿原が乾燥し、陸地化したあとは、乾性遷移へ移行します。

一次遷移の典型的なパターンを植物のタイプでみると、コケ→1年生植物→多年生植物→低木→高木となります。

※以下の( )内の裸地からの年数は大まかな目安です。それぞれの土地の環境によって、大きく異なります。

コケ植物・地衣類の侵入(裸地から4~5年後)

裸地には、コケ植物や地衣類が進入します。コケ植物や地衣類は、養分を含んだ土壌がなくても、ほとんどの栄養素を大気中の水分と太陽光による光合成で得ることができるからです。コケ植物や地衣類が遺骸となり、土壌を形成し、草原ができる環境を整えます。

コケ植物や地衣類が進入

1年生植物の草原(裸地から5年~)

裸地にコケ植物や地衣類が侵入した後、保水力や養分(栄養塩類)を含んだ薄い土壌ができると、一年生の植物(草本)が繁茂するようになります。1年生植物(1年生草本)とは、ヒメジョオンのようにタネからはじまり、1年のうちにタネを結実する植物のことです。

一年生草本の草原

多年生植物の草原(裸地から~20年後)

やがてススキやチガヤのような多年生の植物(草本)の草原が出現します。多年生植物(多年生草本)とは、地上部が枯れても地下茎が残って、翌年には地下茎から再び地表に出てくる植物(地下茎や球根で増える植物)です。植物の根が岩石の風化を促進し、徐々に樹木が成長できる土壌が形成されていきます。

多年生草本の草原

陽樹を中心とした森林(裸地から20年~200年後)

土壌環境が整ってくると、最初は、強い光を好み、乾燥に強い陽樹が出現し、低木林を形成します。遷移の初期に現れる樹木(ヤシャブシ、ヤマツツジ、ハコネウツギなど)を先駆樹種といいます。やがて、アカマツ、コナラなどの陽樹の高木林が形成され、陰樹が生育できる環境を整えた後、減退・消滅します。

※陽樹とは、陽光が十分に当たる場所で生育する樹木のことで、シラカバ、アカマツ、クロマツ、ハンノキ、コナラなどがあります。一般に陽樹の成長は速いことが知られています。

草原から森林へ(陽樹の森林)

陽樹の森林(カラマツ林/栃木県日光市)

©私の森.jp写真部

先駆植物

パイオニアプランツ

遷移の初期段階に侵入する植物を先駆植物(パイオニア樹種)といい、厳しい環境に強いという特徴があります。草本では、ススキ、イタドリなどの種子が軽い種類、木本では、ヤシャブシ、ハンノキなど乾燥に強い種類などです。ヤシャブシ、ハンノキなどの植物には根に窒素固定細菌が共生していて、養分の少ない土地でも生育できます。

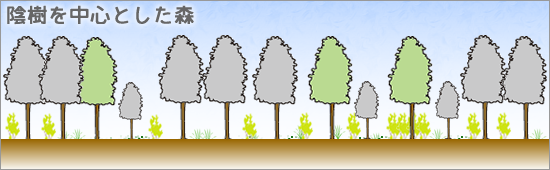

陰樹を中心とした森林(裸地から200年後~)

陽樹が育ってくると、林床(=森林の地面)に太陽光があまり届かなくなります。つまり、陽樹の成木自らが光を遮ってしまうため、林床に光が届かず、同じ場所には陽樹(の幼木)が育たないのです。そして、いつしかスダジイ、アラカシなどの陰樹の種子が侵入します。陰樹は日照量の少ない環境でも(幼木が)育つ樹種です。陰樹は陽樹の成木の下で成長を始めます。しばらくすると、陽樹の成木に陰樹が混じった混交林ができます。

陰樹の高木林が形成されるころになると、林床に光がほとんど届かなくなり、陽樹は減退・消滅します。そして、陰樹を主な樹種とする高木林ができます。陰樹の幼木は、少ない光環境の中で育つことができるので、幼木と成木が入れ替わるだけで、構成する樹種はほとんど変化しなくなります。そのため陰樹の高木林は、これ以上植生が変化しない安定した状態(極相/クライマックス)になります。原生林のほとんどは陰樹林です。

このように、長期間にわたって森林が持続すると、安定した極相林になります。極相林をつくる樹種は限られており、環境によって異なります。そして、極相林は、地域の森林を代表する樹木となります。例えば、北海道(亜寒帯林)のエゾマツ林、日本海側(冷温帯)のブナ林、暖温帯の沿岸部のタブノキなどが挙げられます。

※陰樹には、ブナ、シイ、カシ、ヒバ、トウヒなどがあります。

陰樹の森林の図

陰樹の森林(ブナ林/長野県カヤの平高原)

二次遷移

森林が破壊(伐採、風倒、山火事など)が起こったり、耕作放棄された畑など、なんらかの植物が存在する状態(土壌がある状態)からの遷移を二次遷移といいます。

例えば、陰樹の高木林が何らかの理由により失われると、コナラなど陽樹の森林(主に落葉性の広葉樹林)が出現します。二次遷移では、土壌中に埋土種子や根などの地下部、また切り株の萌芽などが残っているため、全くの裸地と比べて、遷移が速く進みます。二次遷移によって生じた森林を「二次林」とよんでいます。二次遷移でも結局は陰樹を中心とした森林(高木林/極相)が形成されます。私たちがふつう目にするのは、二次遷移です。

薪や木炭の原料の生産を目的とする薪炭林や里山林は、人の手が入った二次林です。これらは、遷移の途中の状態(陽樹を中心とする森林)であるため、人の手が入らず放置された場合は自然の状態に徐々に戻っていきます。そして、遷移が進み、やがては、陰樹を中心とした森林になります。

〔参考文献・出典〕

林野庁「RINYA No.82」/社団法人全国林業改良普及協会「森林インストラクター入門」/旺文社「とってもやさしい生物基礎」