京都議定書の概要とその意義

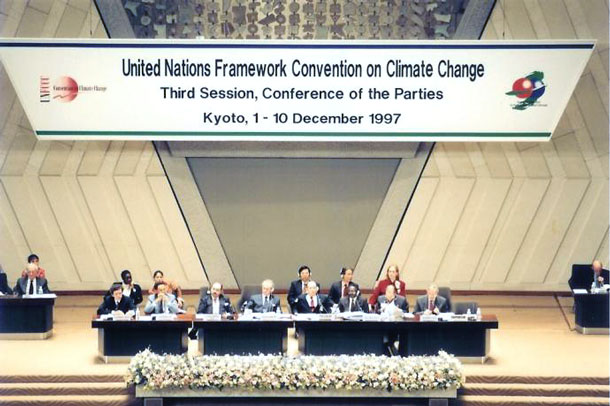

気候変動対策の歴史的転換点となった第3回気候変動枠組条約締約国会議(COP3・地球温暖化防止京都会議)

京都議定書は、1997年に京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された、地球温暖化防止のための初めての国際的な枠組みです。温室効果ガスの排出削減に向けて、日本、アメリカ、EU、カナダ、ロシアなどの先進国が参加し、排出削減の義務を負いました。対象となるのは、二酸化炭素(CO₂)をはじめとする6種類の温室効果ガスで、日本は1990年比で6%の排出削減を約束しました。

始まりは1992年の地球サミット

1992年、ブラジルのリオデジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催されました。世界182の政府・国際機関の代表が参加した環境に関する国際会議であり、「持続可能な開発」をテーマに、次世代に健全な地球環境を引き継ぐための方策が話し合われ、世界の国々が地球温暖化防止のための進むべき対策の大枠が決められました。

この会議で採択された「気候変動枠組条約(正式名称:気候変動に関する国際連合枠組条約)」は、地球温暖化対策に関する国際的な取り組みの出発点です。条約の目的は「大気中の温室効果ガス濃度を、地球の気候システムに悪影響を与えない水準にまで下げて、安定させること」です。世界の国々は地球温暖化対策に取り組んでいくことに合意しました。この枠組みに基づき、1995年から毎年「締約国会議(COP)」が開催されるようになりました。

この地球サミットと枠組条約の流れを受けて、1997年には京都でCOP3が開催され、京都議定書の採択へとつながっていきました。

※「気候変動に関する国際連合枠組条約」は、京都議定書の基盤となった国際条約です。

京都議定書の概要

京都議定書(Kyoto Protocol)は、1997年12月に京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された国際条約であり、先進国に対し法的拘束力のある温室効果ガス排出削減の目標を課した初の枠組みです。

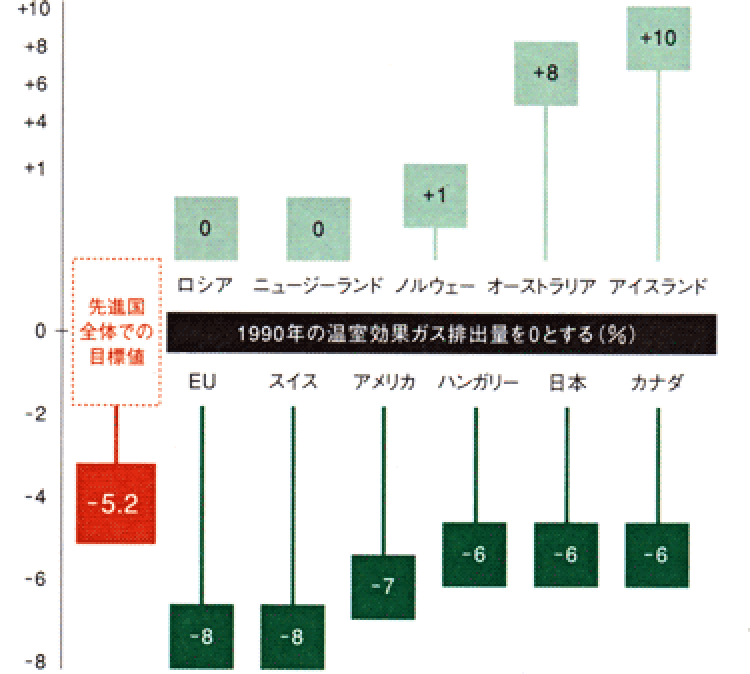

この会議には約160カ国が参加し、日本が議長国を務めました。先進国の温室効果ガス(※)の削減目標を明確に規定した「京都議定書」が採択され、2008年から2012年までの5年間に、1990年比で先進国全体で5.2%、日本は6%、アメリカは7%、EUは8%の排出削減が目標とされました。そして、世界の国々が地球全体の温室効果ガス排出削減に向けて、大きな一歩を踏み出しました。

※二酸化炭素(CO2)やメタンなど6種類

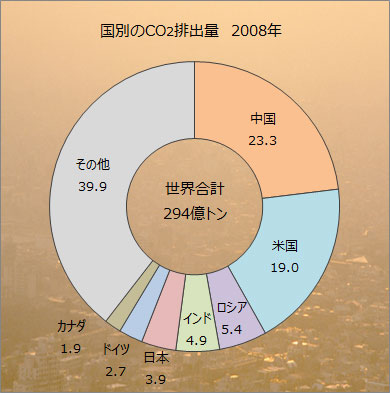

なお、削減目標の設定は、ヨーロッパやアメリカ、日本のように大量の温室効果ガスを排出している国が対象となり、当時の途上国(中国、インドなど)に対しては削減義務は課されませんでした。これは、1995年のCOP1で、まずは温室効果ガス排出の多い先進国が率先して削減に取り組むべきとの合意があったためです。

参考:国別の二酸化炭素(CO2)排出量

データ出所:環境省

※日本は1998年4月28日に署名、2002年6月4日に批准し、京都議定書は2005年2月に正式発効しました。

京都議定書の内容と対象ガス

京都議定書の削減対象となった温室効果ガスは、以下の6種類です。また、削減の基準年や目標期間、各国の削減義務も定められました。

| 対象ガス | 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFC)、パーフルオロカーボン類(PFC)、六フッ化イオウ(SF6) |

|---|---|

| 削減基準年 | 1990年(HFC、PFC、SF6については1995年) |

| 目標達成期間 | 2008年から2012年の5年間 |

| 削減目標 | 先進国全体で5.2%削減(日本は6%削減) |

※削減義務は先進国のうち排出量の多い国を中心に設定されました。オーストラリアやノルウェー、当時の途上国などは削減義務がありませんでした。

上図の目標は京都議定書当初の削減目標。アメリカは2001年に離脱。また、京都議定書発効以降に経済的に急成長した中国やインドなどの新興国では削減義務を負っていない。

京都議定書の発効条件

京都議定書が国際的な条約として発効する(効力を持つ)ためには、2つの条件が必要でした。このような条件を満たさないと温暖化防止の効果が見込まれないためです。

- 少なくとも55カ国の締約国が批准すること

- その中に含まれる先進国(※)の1990年時点での二酸化炭素排出量合計が、先進国全体の55%以上であること

※アメリカ、ロシア、日本、ドイツ、イギリス、カナダ、イタリア、ポーランド、フランス、オーストラリア等の先進国のこと(京都議定書では「附属書Iの締約国」と表現されています)。

この2つ目の条件は特に重要で、当時の排出割合はアメリカ36.1%、EU24.2%、ロシア17.4%、日本8.5%などでした。しかし、2001年にアメリカが京都議定書からの離脱を表明したことで、発効が危ぶまれる状況となりました。

その後、ロシアが2004年に批准し、発効条件を満たしたことで、2005年2月16日に正式発効しました。

※当初、ロシアは、判断を見送っていましたが、京都議定書に規定されている温室効果ガス排出量取引等でロシアは大きな利益が得られるという見通しがあったことなどの理由で2004年11月4日、ロシアが批准しました。それにより2005年2月16日、採択から8年を経て、京都議定書が発効されました。

用語解説:採択・署名・批准・発効

| 採択 | 国際会議の場で条約や決議案などの文書を、その会議の出席者(日本からは内閣/外務大臣など)が正式に承認することを意味します。 |

|---|---|

| 署名 | 条約に対して基本的な同意(将来、締結して締約国となる意志)を示す行為であり、将来その条約に従う意思を示すものです。署名は、京都議定書のように署名期間が設けられている場合があります。 |

| 批准 | 条約(国家間での権利義務などの規定)は国家間の交渉により決まりますが、会議の出席者(日本からは内閣/外務大臣など)が「署名」しても、それを本国内(国家元首や議会、日本では国会)で認められるかどうかわかりません。「批准」は、署名した条約を自国内で正式に承認する行為であり、日本では国会の承認と天皇の認証によって行われます。署名だけでは法的拘束力はなく、批准を経て初めて国としての義務が発生します。つまり、各国で内容を吟味した上で、その条約に加盟することが批准です。ほとんどの国では、批准のプロセスを経ることにより、その会議の出席者が独断で決めてしまうことを防いでいます(簡単に言えば「勝手なことをしないように民主的にコントロール」するプロセス)。国が批准しないと、条約はその国の中では効力がありません。批准をしてはじめて条約は効力をもつようになります。 |

| 締結 | 国の代表者が締結の意志(条約の内容に拘束される意志)を国連事務総長に表明し、署名する行為が「締結」です。 |

| 発効 | 各国が締結し、国際的な法律として条約が効力を持ち、行使されること(効力を発揮すること)が「発効」です。条約が国際的に有効となることを意味します。多くの場合、一定数の国による批准や参加が条件となり、京都議定書では「55カ国以上」かつ「先進国の排出量合計が55%以上」が必要とされました。このため他国の締結状況によっては、発効条件が満たされるまで時間がかかることがあります。 |

気候変動枠組条約を例にすると、会議参加国は、世界各国が気候変動に対して危機感を持って行動する宣言を「採択」し,日本政府代表は条約に「署名」。その後国会が審議のうえ「批准」し「締結」。その後ロシアの「批准」をもって(この条約は最低55カ国の参加と、途上国を除くCO2の世界排出量の55%が含まれるのが条件付き)「発効」しました。アメリカは「署名」はしましたが、「批准」はしませんでした。

京都議定書の成果と限界

京都議定書は、法的拘束力を持つ国際的な排出削減目標を初めて導入し、排出権取引制度、共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)といった制度を創設しました。

一方で、アメリカの離脱や中国・インドなど新興国への義務付けがなかったこと、経済成長や排出量の増加といった現実との乖離により、十分な実効性を確保することはできませんでした。

京都議定書のその後と新たな国際枠組み

京都議定書の第1約束期間は2012年に終了し、第2約束期間(2013年~2020年)が設定されましたが、日本はこの期間には参加しませんでした。

日本が不参加の理由は「将来の包括的な枠組みの構築に資さないため日本は参加しないとの立場を貫いた(外務省HP)。」とのこと。つまり、京都議定書では、温室効果ガスの主要排出国である米国や中国が不参加ですが、今後は両国を含めた温暖化ガスを排出するすべての主要国が責任を持って参加する新たな国際的な枠組み(包括的な枠組み)の構築が必要で、京都議定書の延長により、すべての主要国が参加する新しい包括的な枠組みを作ろうという国際的な勢いが失われる可能性があるという理由からです。

第2約束期間にはEU諸国(27ヶ国)、オーストラリア、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、モナコ公国などが参加しました。

※第2約束期間は2013年1月1日~2020年12月31日の8年間。

※第1約束期間に参加していた国で第2約束期間に不参加の国は、日本、ロシア、ニュージーランド、カナダ

一方、2011年のCOP17(ダーバン)では、アメリカや中国などを含むすべての国が参加する新たな枠組みを目指す「ダーバン合意」が成立。これに基づき、2015年にパリ協定が採択され、2020年に発効しています。

〔参考文献・出典〕

環境省地球環境局・全国地球温暖化防止活動推進センター「京都議定書」/UNFCCC/IPCC報告書/Wikipedia「批准」/山岸尚之氏「地球環境政治」