木づかい運動とは

木づかい運動とは

木づかい運動とは、2005年(平成17年)から林野庁が推進している国産材の利用を推進する(=日本の木を積極的に使うことを推進する)ための国民運動(※)です。当初のキャッチフレーズは「国産材、使って減らそうCO2」。国産材の積極的な利用を通じて森林を活性化し、二酸化炭素をたっぷり吸収する元気な森林づくりを促進し、洪水や土砂災害の防止(国土保全)とともに、地球温暖化の防止につなげることを目的としています。

※国民運動:国民の多くが参加して進める社会的な取り組み。政府が旗振りをする場合も、民間主体の広がりとして進む場合もあります。

木づかい運動の背景には、次のような日本の森林・林業の状況があります。

- 戦後、日本で盛んに植林された育成林(=人工林)が成長し、収穫期を迎えている

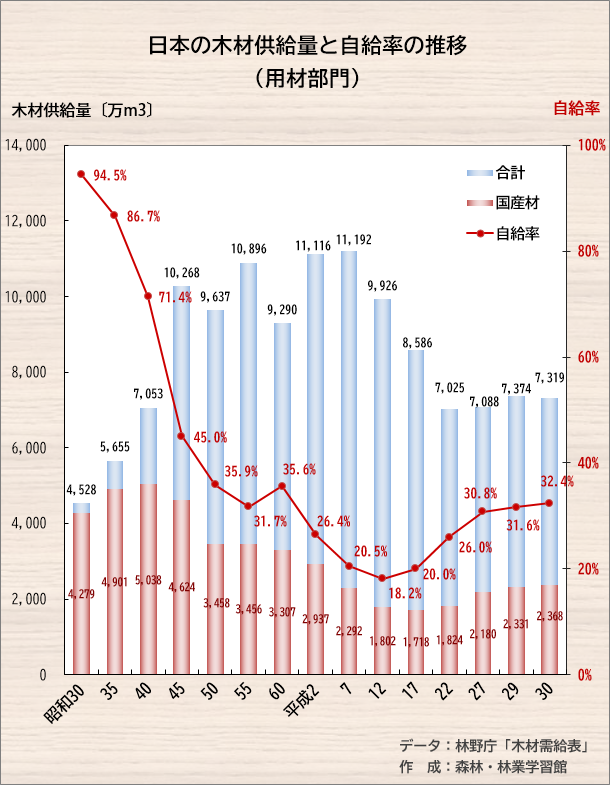

- 安価な外国産材(輸入材)に押され、国産材の需要が低下、日本の林業が低迷している

- 森林の手入れ不足により、日本の森林が荒廃し、山崩れ、崖崩れ等の山地災害が頻発するなど森林の公益的機能の低下が目立ってきた

- 地球温暖化対策として、森林の吸収源機能の活用が求められている

など。

木づかい運動の策定が始まった当時、京都議定書の第一約束期間の開始が3年後に迫っていたこともあり、京都議定書目標達成計画(※)の森林吸収源対策(森林による二酸化炭素の吸収)が重視されました。そして、「木づかい運動」は地球温暖化防止の観点から国産材の利用を推進する目的で始まりました。

※平成17年4月28日に閣議決定

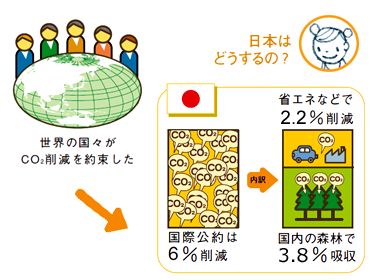

京都議定書達成計画の概要

京都議定書の第一約束期間(2008年~2012年)では、日本は温室効果ガスの排出量を1990年の水準より6%削減することを約束しました。その約3分の2に相当する3.8%(※)を日本国内の森林による二酸化炭素(CO2)の吸収量で賄い、残りの2.2%は省エネ等による削減や京都メカニズムと呼ばれる排出量取引などで達成する計画になりました。

出典:日本木材総合情報センター「3.9GREENSTYLE GUIDE」

※森林によるCO2吸収目標値は2001年に開催された気候変動枠組条約第7回締約国会議(COP7/マラケシュ)で、3.9%(1300万炭素トン)に決められました。その後(基準年の)温室効果ガスの総排出量の変動に伴い「3.8%相当」として扱われるようになりました。

今後の「木づかい運動」の目的

京都議定書の第一約束期間を終えた現在、木づかい運動の目的は、これまでの地球温暖化防止に加え、国産材の積極的な利用による「森林整備の促進」、「健全な森林の育成」、「森林の持つ公益的機能の発揮」、「持続可能な地域経済の再生」などの意味合いも強くなってきています(※)。

※これらは相互に補完的で、日本の森林整備の促進は、健全な森林を育成し、森林の持つ公益的機能を発揮し、地球温暖化防止にも貢献します。

外国産の輸入増大により森林が荒廃

戦後、日本の森林は、戦時中の乱伐、戦後の復興などのため、森林資源を盛んに使い、森林の荒廃が目立っていました。いわゆる「ハゲ山」です。先人たちは、将来の利用目的のために、荒廃した山地(ハゲ山)にスギやヒノキ、カラマツ等を盛んに植林しました。当時は林道があまり整備されておらず、機械も使えないため、苗を背負って、急峻な斜面での大変な植林作業でした。

先人たちが植林し、育成してきた木々は、現在、収穫期(利用適齢期)を迎えています。しかし、半世紀を経た今、事情は変わってしまいました。貿易自由化の進展や為替の影響等により、日本で使われる木材の7割は外国産になってしまったのです。今や、豊富な国産の森林資源が十分に活用されず、手入れの遅れや林業の担い手不足など、様々な課題が顕在化しています。

林業が衰退、地域経済が低迷

国産材需要の低迷と木材価格の下落により、間伐や主伐を行っても採算が取りにくくなってしまいました。林業以外に目立った産業のない山村地域では、林業の衰退とともに、地域の活力も低下し、林業経営者の意欲低下、林業離れによる後継者不足、林業就業者の高齢化、山村の雇用縮小、限界集落などの地域課題が深刻化しました。

※木材価格下落の原因は、木材需要の減退、木材輸入の自由化や円高に伴ない外国産材の競争力が高まったことなどが挙げられています。また、日本の林業は小規模分散型であるため大量の木材を安定的に供給できないため需要が減ったことなど、さまざまな原因があると言われています。

森林が荒廃し、公益的機能が低下

日本は国土の7割を森林が占める森林大国でありながら、上記のとおり、木材資源の約7割を海外からの輸入に頼ってます。そのため、林業の衰退とともに、日本の森林は放置され、荒廃が目立つようになりました。

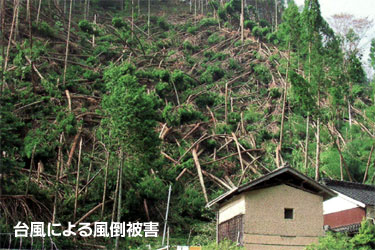

森林が荒廃すると、「国土保全機能」「水源かん養機能」「温暖化防止機能」などの公益的機能の低下を招きます。近年の激甚化する風水害への適応の観点からも、適切な更新・間伐・路網整備等による健全な森林管理が不可欠です。

荒廃した森林は、台風等の被害を受けたり、土砂災害を起こしやすくなるばかりでなく、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収する働きも低下する

積極的な国産材の利用による課題解決

林野庁では、緊急対策として、国産材の積極的な利用を通じて森林を活性化(=二酸化炭素をたっぷり吸収する元気な森林づくり)することにより、課題解決に取り組んでいます。

「間伐等促進法」、「公共建築物等木材利用促進法」などの法を整備するとともに、森林整備促進のための林業施業に対する助成や税制等の支援措置、消費者に対して、木造住宅のエコポイント、木材利用ポイントの制定などがその例です。そのうちの一般市民や企業等、消費者へ向けた国産材の利用促進・PR活動が「木づかい運動」です。

手入れされた健全な森林

木づかい運動は健全な森林を育てるエコ活動

国・自治体・企業・学校・家庭が日本の木を積極的に使えば、資金が山に還元され、手入れ(育成作業)が進み、「植えて→育てて→収穫して上手に使う→また植える」という森林・林業のサイクルが循環します。結果として、CO2吸収量の大きい健全な若齢~壮齢林の育成が進み、温暖化防止と地域経済の好循環に貢献します。

木づかい運動事務局(※)では、主に一般消費者や企業へ向けた働きかけを行なっており、家庭やオフィスに木製品を取り入れることを勧めています。シンポジウムやセミナーなどを開催し、国産材の積極的な利用による環境貢献等を訴求しています。また、木づかい運動のロゴマークの管理等も行なっています。

※一般財団法人日本木材総合情報センター、特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク内に設置

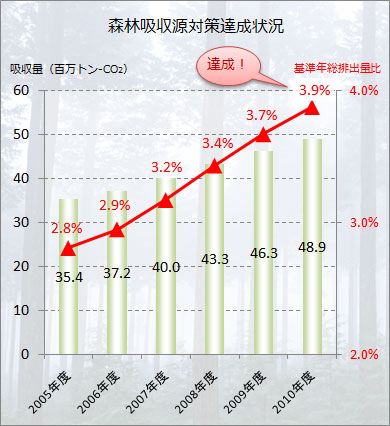

森林吸収源対策 達成状況

上記のとおり、日本は京都議定書の温室効果ガス排出削減目標6%のうち、森林によるCO2吸収量を3.8%の達成を目指し、第一約束期間中に間伐等を集中的に実施しました。達成状況をみると、下のグラフのとおり、年々伸びており、2010年度には目標ラインを上回る実績が確認されています。

森林吸収源対策達成状況(データ出所:環境省HPより)

木づかい運動を象徴するロゴマーク【2007-2013】

3.9GREENSTYLE(サンキューグリーンスタイル)マーク

サンキューグリーン

スタイルマーク

木づかい運動を促進するため林野庁ではロゴマークを制定しました。このロゴマークはメーカーの国産材製品に貼付することで国産材製品であることを証明するものです。また、国産材を流通している企業や国産材の普及・啓発活動を行う企業や団体が名刺やパンフレット、ポスター等で使用することができます。

ロゴマークの使用にあたっては申請が必要で、審査の後に使用が認められます。ロゴマークの管理・運営は、一般財団法人 日本木材総合情報センター(木づかい運動事務局)で行われています。

木づかい運動を象徴する新ロゴマーク

木づかいサイクルマーク

木づかいサイクル

マーク

ロゴマークの「3.9」は京都議定書(第一約束期間)における温室効果ガス削減目標のうち、森林における当初の吸収目標3.9%を象徴したデザインとなっています。そのため、第一約束期間(2008年~2012年)終了した現在は、新マーク「木づかいサイクルマーク」へ移行しています。デザインには「植える・育てる・収穫する・上手に使う」という森の循環と、人のつながり(無限大)が込められています。現在の多くの企業・団体で国産材製品や普及ツール等に貼付・活用されています。

木づかいサイクルマークの使用には申請・登録(年度更新、所定の手数料・登録料)が必要です。詳しくは申請ページをご確認ください。

近年の制度・政策の動き(建築分野の木材利用促進/ウッド・チェンジ)

2010年の「公共建築物等木材利用促進法」は、2021年に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」へ改正され、対象が公共建築物から建築物全般へ拡大しました。国・自治体と事業者の協定制度や、政府内の木材利用促進本部の設置など、推進体制も強化されています。建築物の木造化・木質化、内装・家具・オフィスの木づかい等が横断的に後押しされています。

また、林野庁は「ウッド・チェンジ」(身の回りを木に変える行動)を呼びかけ、建築・インテリア・日用品まで幅広い分野で木の転換を促進しています。木づかい運動は、これらの政策の「暮らし側の実践」を支える役割を担っています。

参加のヒント(個人・企業・学校)

個人

- 家庭で木製品(家具・食器・紙製品)を選ぶ、修理・リユースを心がける

- 地域の木育イベントやワークショップに参加する

企業・自治体

- オフィスの内装・什器の木質化、地域材の活用、木造・木質化の検討

- CSRとしての森林整備支援、ロゴマークの適正使用による情報発信

学校・教育機関

- 木育教材の活用、校舎・教室の木質化の検討、地域の林業・製材所見学

みんなは、

もちろん、むやみに

しかも、

〔参考文献・出典〕

一般財団法人 日本木材総合情報センターによるセミナー「木づかいのススメ」及び小冊子「3.9GREENSTYLE GUIDE」/社団法人日本林業協会「みどりは地球を救う」/林野庁「木づかい運動でウッド・チェンジ!」/木づかい運動ポータルサイト「木づかい.com」/環境省資料、関連法令等