間伐と環境保全

森林は、降った雨(降水)を蓄えて、ゆっくりと川に流したり(水源かん養)、温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)を吸収(地球温暖化防止)するなど、森林が果たす役割は大きく、私たちが森林から受ける恩恵は計り知れません。そんな森林を守り、豊かに成長させるために欠かせないのが「間伐」です。

適切な間伐は、木々の混み合いを解消し、健全な生長・強い根張り・多様な生き物のすみかづくりを助けます。最近は、気候変動にともなう短時間強雨や台風の強勢化への「適応(被害を小さくする備え)」の観点からも、計画的な間伐や路網整備が重視されています。

間伐とは「木の間引き」のこと

間伐とは、植林木の成長過程で過密となった立木の密度を調整するために、一部を抜き伐りする木の間引き作業のことです。

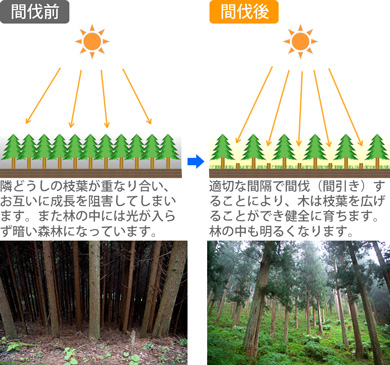

森林(林地)に苗木を植えてから15~20年位経ち、木々が成長してくると、林の中が混み合い、隣どうしで枝葉が重なりあうようになります。この状態ではそれ以上枝・葉を広げることは難しくなり、お互いに成長を阻害してしまいます。

そこで、一部の木々を抜き伐ることにより枝葉を広げる空間をつくってあげます。残された木は枝葉を広げることができ、より多くの光が降り注ぐようになって、健全に成長することができます。

このように混み合ってきた森林の木々の一部を抜き伐る間引き作業を「間伐」といいます。一本一本の樹木が適度な間隔を保ち、太陽光が木の根本や地面まで十分に届く環境の中で、森林は豊かに育ちます。

間伐前後/写真:私の森.jp

また、森林は生命の営みに重要な役割を担っています。間伐により、太陽の光が木々の間から、林床(森林の地面)まで差し込むようになると、草や低木、動植物が育って共存するようになります。育成林(人工林)において、自然もつ本来の循環(森林生態系)を保つためには、森林を正しく保育・管理すべく、計画的な間伐や主伐が重要とされています。

間伐を行わないと…

間伐しない場合

間伐が行われず木々が混みあった森林では、木々の成長が悪く、二酸化炭素の吸収力も低下します。また、太陽光がほとんど差し込まないため、土地がやせ、下草も生えず、根もしっかりと張ることができません。その結果、下枝が枯れ上がり、どの木もヒョロ~としたモヤシ状になってしまいます。こうなると、風雪害を受けやすくなり、時には壊滅的な被害を受けることもあります。

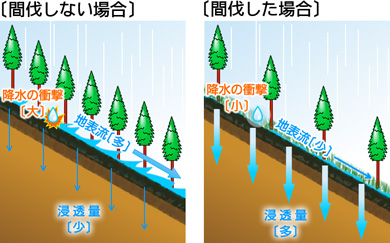

間伐を行わない暗い森林では、地表がむき出しとなり、降った雨(降水)などとともに土壌が流れ去り、根までが、むき出しとなります。こうなると、土砂崩壊等の山地災害が起きやすい森林となってしまいます。

間伐等の森林整備をしないと山地災害が起こりやすくなる

間伐により森林の持つ公益的機能を発揮

間伐することで太陽光が適度に注ぎ、樹木の成長を促進し、残された木々(間伐されなかった木々)は幹が太く枝葉がしっかりとした健全な木に育ちます。成長が促進されるとともに光合成が盛んに行われるようになるため、木々は二酸化炭素をたっぷり吸収し、温暖化防止にもつながります。

また、根を土壌の中に広く、深く張ることができるようになります。しっかりとした根は樹木を固定し、土砂崩れなど天災等も起こりにくい森林となります。

さらに、間伐により、木の根元まで光が入るようになります。すると、下草(下層植生)も繁茂し、森林の土壌が守られるとともに生物の多様性の保全につながります。

間伐は、森林土壌が豊かにします。降った雨(降水)が森林の土壌へ浸透する量も多くなり、ゆっくりと川に流れるため、洪水を防ぎます。また森林の土壌に水が浸透していく過程では、水が浄化されるため、いわゆる「おいしい水」を私たちに供給してくれます(※)。

※これらの森林の機能をまとめて「水源かん養」と言います。

このように、間伐等の森林の手入れにより、森林が守られ、森林の持つ公益的な機能が発揮されます。私たちは森林から恩恵を受けることができるようになり、私たちの生活も守られるようになるのです。

※京都議定書(2008-2012)では、温室効果ガスの排出削減量として、「間伐等の適切な整備・経営がなされている森林による二酸化炭素吸収」が認められていました。現在はパリ協定の枠組みのもとで、各国が森林の吸収源(LULUCF)について報告・管理を行っています。

間伐による環境保全の主な効果

| 効果 | しくみ | 具体例 |

|---|---|---|

| 温暖化防止 | 健全な成長で光合成が活発化。長く使う木材製品は炭素を蓄える(カーボンストック)。 | 建築材・家具などへの利用で長期固定。化石資材の代替。 |

| 水源かん養 | 下層植生が発達し、雨水がゆっくり浸透・貯留。 | 洪水・渇水の緩和、水質の浄化。 |

| 土砂災害の抑制 | 根が深く広がり、土壌を保持。路網の適切な排水で侵食を低減。 | 表層崩壊・土砂流出のリスク低減。 |

| 生物多様性 | 光環境が改善し、多様な草木・昆虫・小動物の生息環境が回復。 | 明るい林内のモザイク景観の形成。 |

| 景観・利用 | 見通し・安全性が向上し、森林レクリエーションや森林教育の場に。 | 遊歩道や学習の森の整備。 |

間伐材の活用と循環

間伐により得られた木材は、丸太・製材・合板・集成材のほか、紙・チップ・ペレットなど幅広く利用されます。長く使う用途に回すことで炭素が木材の中に蓄えられ、温暖化防止に貢献します。質が劣る材も、下地材やチップ等に回すことで無駄なく使うことができます(カスケード利用)。

- 良材:建築材・内装材・家具など

- 節が多い材・細い材:合板・下地材・チップ・ペレットなど

- 地域循環:山→製材・加工→利用(建築・エネルギー)へとつながる流れ

森を元気にする「間伐(かんばつ)」と自然をまもる力

森の木は、たくさん生えていると元気がなくなることがあります。木と木が近すぎて、光や水、栄養をとり合ってしまうからです。そんなときに行うのが「間伐(かんばつ)」です。

間伐は、森林の木を適度に伐って、本数を減らすことです。こうすると、残った木にたっぷりの日光が当たり、根をしっかり広げられるようになります。元気な木は強い風や雪にも負けにくくなります。

間伐には、森をまもるいろいろな効果があります。

- 木が元気に育ち、二酸化炭素(CO2)をたくさん吸って、地球温暖化を防ぎます。

- 根が土をしっかりつかんで、土砂くずれをふせぎます。

- 森の地面に光が届いて草や花が生え、動物や虫のすみかがふえます。

- 雨水をゆっくりとためて、川に少しずつ流すので、洪水をふせぎます。

間伐で切った木は、家の材料や家具、紙や燃料などにも使われます。森のお手入れは、自然をまもるだけでなく、私たちのくらしにも役立っているのです。

森は放っておくと元気がなくなることもあります。 だからこそ、人の手でやさしくお手入れする「間伐」が大切なのです。

〔参考文献・出典〕

林野庁・社団法人全国林業改良普及協会「間伐のしおり」/林野庁「森林・林業白書」等をもとに作成(注:制度や数値は各年度の公表資料をご確認ください)。