水源涵養(かんよう)機能 緑のダム

水源涵養(かん養)機能とは

私たちの飲む水は、おもに森林でつくられる(水源かん養)

森林に降った雨や雪は、すぐに流れ出るのではなく、落ち葉や土のすき間から地中(土壌)へしみ込み、ゆっくりと地下水になります。これにより、渇水や洪水を緩和しながら、良質な水を育む働きが生まれます。これを「水源かん養機能」と呼びます。

- 雨水が地中へ浸透 → 地下水として蓄えられる

- ゆっくり川へしみ出す → 急な増水を抑える

- 土壌で自然にろ過 → きれいでおいしい水につながる

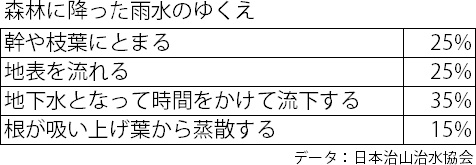

※森林の水循環は地域や季節で大きく変わりますが、一例として「降った雨の相当部分(50%)が地中に浸透し、その一部が地下水(35%)として蓄えられ、残りは樹木に吸い上げられて(15%)木の葉から蒸散する」と説明されます(数値は地域差が大きいため目安として理解してください)。

緑のダム

森林の地面(林床)は、コケや草、長年にわたって積もった落葉・落枝などで覆われています。微生物や土壌動物がそれらを分解して栄養豊かな腐葉土層をつくり、土の中には根や生き物の通り道が無数にできてスポンジのような構造(孔隙:こうげき)になります。

このスポンジ状の土壌は、雨水をすばやく浸透させ、じょうずに保水します。だからこそ、雨の直後に下流の川が急に増水しにくく、日照りが続いても水が絶えにくいのです。森林は自然の「緑のダム」といわれるゆえんです。

※森林土壌は60%程度が孔隙であり、降水量の約35%を地下水として蓄えることができるといわれています(数値は目安です。地域・地質・植生によって大きく異なります)。

さらに、雨水が地中を通るあいだに、土壌がろ過・吸着して水を浄化します。岩石層を通過する過程でミネラル分も加わり、いわゆる「おいしい水」づくりにもつながります。こうして育まれた水は、川や海の生き物の環境を支え、漁業資源の基盤にもなっています。

森林管理と水を守る取り組み

近年は集中豪雨や少雨など、雨の降り方の変化が話題になることが増えています。こうした中で、森林が本来の力を発揮できるようにするため、さまざまな工夫や管理が行われています。

- 森を健全に保つための間伐や下草の手入れ

- 多様な樹木や階層構造を取り入れた森づくり

- 上流から下流までを一つの流域として考える「流域全体の連携」

- 地域に根ざした取り組み(源流の森づくり、森と海をつなぐ活動、学校や企業による保全活動など)

このような取り組みを通じて、森は水を育み、人や生き物の暮らしを支える存在であり続けています。水源を守ることは、私たちの生活や次の世代へとつながる大切なテーマといえるでしょう。

森のすごい力 ― 水を育てるはたらき

森は雨をためるスポンジ?

雨がふると、水はすぐに川へ流れてしまうと思うかもしれません。でも、森の地面はちがいます。落ち葉や草、ふかふかの土が重なっていて、まるで大きなスポンジのようです。だから雨水はゆっくりと土の中にしみこんでいきます。

ゆっくりと川へ流れる

しみこんだ水は地下水になって、少しずつ川や海に流れ出します。このおかげで、大雨のときに川が急にあふれるのをふせいだり、雨がしばらくふらなくても川の水がなくならないようにしてくれます。

おいしい水をつくる森

水が土の中を通るあいだに、土や石が自然のフィルターのようになって、水をきれいにします。さらに、岩石の中を通るときにミネラルも加わって、のどごしのよい「おいしい水」になるのです。わたしたちが毎日飲んでいる水の多くは、じつは森が育ててくれた水なんですよ。

このはたらきを「水源かん養機能」といいます

森が水をため、きれいにして、ゆっくりと川へ流す力を、むずかしい言葉で「水源かん養機能(すいげんかんようきのう)」といいます。森があるからこそ、わたしたちは安全で安心して水を使うことができるのです。