杉(スギ)~日本一の木

ヒノキ科スギ属

北海道の南部以南の日本全土に分布

富士は日本一の山ですが、木の中では杉が日本一。杉は日本一樹高が高くなる木で、大きいものでは50m以上にもなります。しかも、杉は日本一長寿の木。樹齢2000~3000年の杉が日本各地にあります。さらに、日本でいちばん多く植えられている木もスギです。

樹齢2500年~3000年と

推定される縄文杉

スギの名の由来は真っ直ぐに高く伸びる木「直ぐ木=すぐき」

樹形は三角形(円錐形)。枝葉が玉状にモコモコつく

スギの樹皮は赤みを帯びた茶色で、縦によく裂けて剥がれる

雄花は小枝の先に多数つく。花期は2月~4月頃

球果は2cmほどの球形で、10月~11月に熟す

スギ材は縄文時代より使われており、日本の文化を支えてきた

杉は日本の固有種 1種1属の樹木

春日山 原始林の杉(奈良県)

富士山が日本を代表する日本固有の山であるように、スギも日本を代表する固有の樹種のひとつです。スギは日本にしか自生しない「日本固有種」であり、その学名は Cryptomeria japonica(クリプトメリア・ヤポニカ)といいます。

この学名にある「japonica」はラテン語で「日本の~」という意味で、「Cryptomeria」は「隠れた財産」という意味を持ちます。つまり、スギは「日本にある隠れた財産」ともいえる存在で、それほど価値が高い木とされています。

ところで、「ヒマラヤスギ」や「レバノンスギ」など、名前に「スギ」が付く木もありますが、これらは実は「マツ科」の植物で、日本のスギとはまったく別の種類です。

広葉杉(コウヨウザン)

また、中国には「広葉杉(コウヨウザン)」というスギに似た木があります。外見はスギに似た円すい形で、樹皮も似ていますが、葉の形や実(球果)のつき方が異なり、どこか異国風の印象を与えます。この木もスギとは違うグループ(属)に分類されています。

このように、スギは「1属1種」の非常に珍しい木であり、日本だけにしか存在しない特別な樹木なのです。

杉(スギ) - 日本の風土に根ざした国民的樹種

スギ(杉)は、日本固有の針葉樹であり、国内で最も多く植林されている「国民的樹種」です。青森県以南から屋久島までの冷温帯から暖温帯に自生しており、気温に対する適応範囲が広いことが特徴の一つです。北海道南部では主に人の手によって造林されています。スギは丈夫で比較的成長が早いため、全国各地で古くから盛んに植えられてきました。日本の植林樹種の中では、断然のトップを占めています。日本の人工林の総面積は約1,000万ヘクタールで、そのうち43~45%の面積をスギ林が占めており、蓄積量では約57%にのぼります。戦後には、将来の木材需要を見据えて計画的に造林され、スギ林の整った三角錐状の樹形は日本各地で美しい景観の一部となっています。それらは、先人たちが後世の人々のために、汗を流して植林した人工林(育成林)です。

三角錐の樹形が整然と並ぶ美しいスギ林

スギはこれまで、「スギ科」に分類されてきましたが、近年のDNA解析技術の進展により、現在では「ヒノキ科」に分類されるようになりました。

暮らしに息づくスギ - 多彩な用途と魅力

スギの木材は、軽くて柔らかく、曲げやすく加工しやすいという特性があります。これにより、建築材(柱・梁など)をはじめ、家具、樽、桶、船、下駄、工芸品、彫刻、用具類など、非常に多くの用途に活用されています。

ただし、すべてのスギ材が一様というわけではありません。産地や育成環境によって性質に違いがあり、中には比較的硬いスギ材も存在します。これにより、用途に応じた多様な使い分けが可能であり、日本各地で地域性を活かした木材活用がなされています。

スギはその香りにも特徴があり、リラックス効果のあるフィトンチッド(芳香成分、テルペン類と呼ばれる揮発性成分)が含まれていることから、近年では健康や癒しを重視した空間づくりにも活用されるようになっています。

縄文から現代まで - 日本文化とともに生きるスギ

スギは日本人の暮らしと文化の中で、数千年にわたって深い関わりを持ってきた木です。とくに縄文時代後期から弥生時代にかけては「スギの時代」と呼ばれるほどその利用が広がり、遺跡の調査からも埋没林や木材片としてスギが発見され、当時の人々がスギを広く使っていたことがわかっています。

たとえば、福井県の鳥浜貝塚遺跡では、縄文時代の木材のうち20~30%がスギ、弥生時代には70~80%がスギだったと推定されています。道具や住居、土木施設にまで使われており、スギは生活のあらゆる場面に活かされてきました。

「犬が人間と相性の良い動物であるように、スギは日本人と相性の良い木」とも言われています。現代においても、建築やインテリアだけでなく、文化財の修復や伝統工芸などにも使われており、まさにスギは日本文化とともに歩んできた存在といえるでしょう。

汚染物質を吸収し、空気を浄化

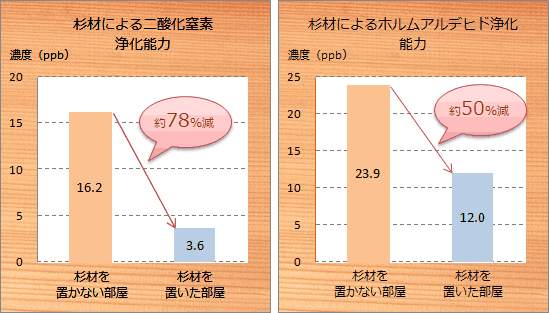

樹木が光合成によって、温室効果ガスのCO2を吸収し、地球温暖化を防止する効果があることは、よく知られています。さらに樹木には、大気中の有害ガスを吸収・吸着して空気を浄化する性質もあり、杉はその機能が顕著であることがわかってきました。

次のグラフは杉でつくられた製材がどのくらい有害ガス(二酸化窒素やホルムアルデヒド)を吸収するかを、2つの部屋で比較した実験結果です。

杉材の有害物質浄化能力

※データ出所:社団法人大阪府木材連合会「杉の呼吸が暮らしを変える」

実験に使用した 部屋の広さは18.9m2(平米)。杉材を置いた部屋は2時間に1回の割合で換気を実施。実際に使った杉材は、杉の能力を引き出しやすい「小口スリット材」と呼ばれるパネル製品を6m2(平米)を使用。

※二酸化窒素濃度、ホルムアルデヒドは、ともに人間の健康を害する可能性が指摘されている物質。せき・たん、呼吸器疾罹患、アレルギー、発ガン性の可能性などが指摘されています。

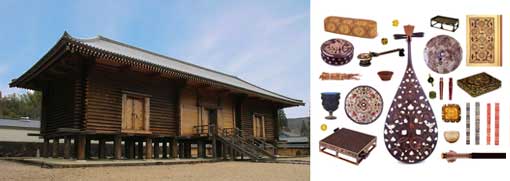

スギが護ってきた正倉院の宝物

正倉院は「世界の宝庫」と呼ばれ、奈良時代に大陸各地からシルクロードを経由して集まってきた宝物が、1300年もの時を経て今も高い保存性で残っています。繊細な細工や染織は、鮮やかな色と形を失わず残っていますし、薬や香料は今でも効能を保っていると言われています。

その優れた保存機能は、ヒノキの部材で作られた校倉(あぜくら)や宝物本体が保存されている杉の箱(唐櫃:からびつ)によるものと言われています。

杉には、調温作用、調湿作用をはじめ、上記の二酸化窒素濃度やホルムアルデヒドの他、オゾンや二酸化窒素など宝物を劣化させるような物質を吸着してしまう機能があることが、最近になってわかってきています。奈良時代には科学的な裏付けとはいきませんでしたが、人々は経験によって、それぞれの木の性質を見極め、適材適所に使用してきたのでしょう。

人間も正倉院の宝物と同じように木に囲まれて生活していれば、健康で美しく、いつまでも長生きできるのかも知れませんね。

スギは、日本でとてもなじみのある木です。日本の山や森にたくさん生えていて、特に本州、四国、九州の山地でよく見られます。北海道の南部にも植えられています。スギは成長が早く、まっすぐに高く伸びるので、昔から建物や道具を作るのに使われてきました。スギの木材は軽くて加工しやすいため、柱や梁、家具、樽、桶、船、下駄など、さまざまなものに利用されています。

スギは一年中緑の葉をつけていて、山の景色を美しく見せてくれます。また、スギの森は、鳥や昆虫、小動物たちのすみかにもなっています。スギの根は土をしっかりとつかんでくれるので、山崩れを防いだり、水をたくわえたりする働きもあります。

しかし、スギには花粉症の原因となる花粉をたくさん出すという問題もあります。春になると、スギの花粉が風に乗って飛び、くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状を引き起こす人が増えます。最近では、子どもたちの中にも花粉症に悩む人が多くなっています。

スギは、日本の自然や文化、私たちの生活に深く関わっている大切な木です。これからもスギと上手につきあっていくことが大切ですね。

〔参考文献・出典〕

新建新聞社「木の文化」/河原輝彦氏「スギの故郷を尋ねて」/学習研究社「日本の樹木」/日本木材総合情報センター「木net」/第60回正倉院展のポスター