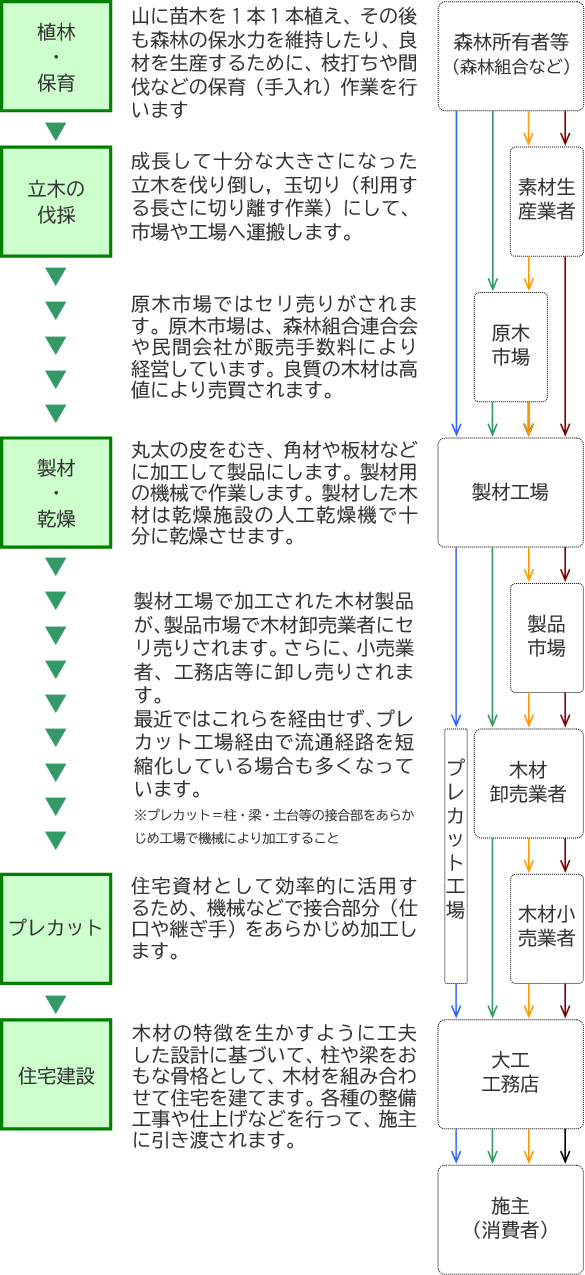

木材の流通経路

全国各地の山で伐採された木材は、どのようにして消費者の手元に届くのでしょうか。これは、魚が魚市場に集まり、そこから必要とされる場所へと出荷されていく仕組みに似ています。木材も同様に、各地の「木材市場」に集められ、需要に応じて供給されていきます。木材市場は、木材を集荷し、必要とする人々に届ける重要な役割を担っています。

山で伐採された木が、最終的に建物となるまでには、一般的に次の4つの段階を経ます。

(第1段階)森林から立木(原木)を伐採し、丸太にする

(第2段階)丸太を製材して板や角材にしたり、集成材や合板などの木質材料(木材製品)に加工する

(第3段階)使用目的に応じて建築部材へと加工(プレカット)する

(第4段階)建築部材を現場で組み立て、建物を建設する

ただし、これらの各段階の間には、商社、問屋、販売店など多くの中間流通業者が関わっており、さらに製材や加工を行う工場も複数存在するため、木材の流通経路は非常に複雑です。同じ段階内でも異なる業者が分業していることが多く、場合によっては中間業者の数が10社を超えることもあります。

木材の流通経路は多様かつ複雑ですが、ここでは住宅建設における一般的な流れをご紹介します。

伐採・搬出、原木市場へ

まず、素材生産業者(伐出業者)が森林所有者(林業家)から立木を買い取り、伐採して原木市場(丸太市場/原木市売市場)へ搬出します。大規模な林業家の場合、自ら伐出(伐採・搬出)作業を行うケースもあります。また、間伐などの作業が人手不足や技術的な理由で困難な場合には、森林組合が林家に代わって伐採を担うこともあります。

人の手で育てられた育成林(人工林)は、いわば「木の畑」。収穫期を迎えると伐採されて利用され、新たに苗木が植えられます

高性能林業機械による伐採作業の様子

木材市場とは

木材市場には、大きく分けて「原木市場」と「製品市場」の2種類があり、木材の流通において重要な役割を担っています。

原木市場は、「丸太市場」や「共販所」などとも呼ばれますが、正式には「原木市売市場」といいます。原木の集荷・仕分け、公正な価格形成、与信管理などの機能を備えており、これに代わる他の流通機関は存在しません。国産材の原木流通における中核的な存在となっています。

原木市場では、素材生産業者から集荷された原木を、樹種・長さ・太さ(径級)・品質・直材か曲がり材かなどの基準で仕分けし、セリまたは入札により製材工場や木材販売業者に販売します。販売後は、商品の保管や引き渡し、代金の決済といった業務も行われており、市場は取引手数料によって運営されています。

運営主体としては、株式会社によるもののほか、地域の森林組合が組合単位で運営するケースもあります。原木市場の多くは、原木の産地に近い地域に立地しており、全国に約400〜500の事業所が存在しています。

一方、製品市場の正式名称は「製品市売市場」といい、主に製材された木材(製品)を取引する場です。市場に所属する問屋が木材を仕入れるための場所を提供し、競り市の開催計画、出荷管理、売掛金の回収などの業務を担っています。

問屋の取引形態はさまざまで、地域の製材所から木材を購入して販売する場合もあれば、各産地の所有者から委託された木材を販売する場合もあります。中でも「市売問屋」はセリを通じた販売を多く扱い、委託材の割合が高い傾向があります。一方、「センター問屋」は、電話などによる個別の直接取引(付売り)を主流としています。

製品市場は主に都市部に立地し、多くは株式会社によって運営されていますが、一部には地域の材木業者が出資して設立された協同組合が経営する市場もあります。

※付売り(つけうり)…売り手と買い手が相談して価格を決めて行う取引,

※市売(いちうり)…買い手が競ることで価格が決まる取引

※木材市場には、集荷・販売、集金などの一切の業務を市場会社が行う「単式市場」と、集荷・販売を問屋が行い、場所の提供など買手と売手の仲介業のみを市場会社が行う「複式市場」があります。

製材工場へ

森林所有者から製材工場へ原木が届けられるルートは、主に次の4つに分類されます。この中で、最も流通量が多いのは、原木市場を経由する「4」のルートです。

- 森林所有者 → 製材工場

- 森林所有者 → 素材生産業者 → 製材工場

- 森林所有者 → 木材販売業者 → 製材工場

- 森林所有者 → 素材生産業者 → 原木市場 → 製材工場

このうち「4」のルートでは、素材生産業者が伐り出した木(丸太)を原木市場へ搬入し、そこでセリや入札によって製材業者に販売されます。

原木市売市場の様子

近年では、一般的な建築材(一般材)の取引が増加しており、丸太を原木市場で直接見て確認する必要性が薄れてきました。そのため、伐採現場の小規模な集積場である「山土場」や、そこから目的地までの距離が長い場合に設けられる「中間土場」から、製材工場へ丸太を直接搬送するルートも増加しています。このような直送ルート(土場→製材工場)は、2018年時点で全体の約3割を占めています。

また、近年は製材工場の大規模化が進み、それに伴い原木市場への依存度も高まっています。こうした需要に応えるため、原木市場自らが素材生産に取り組むケースも見られるようになっています。

製材工場から製品市場、最後に建築業者へ

製材工場では、丸太を柱や板などの製材品に加工し、それらを製品市場(製品市売市場)に出荷します。製品市場では、木材卸売業者(材木問屋)などがこれらの製品を仕入れ、さらにハウスメーカーや工務店などの建設業者が購入して、住宅建設などに使用されます。

製材工場から建設業者に至るまでの主な流通ルートは、以下のとおりです。

- 製材工場 → 製品市売市場 → 木材販売業者 → 建築業者

- 製材工場 → 木材販売業者 → 建築業者

- 製材工場 → 建築業者

- 製材工場 → プレカット工場 → 建築業者

- 製材工場 → 集成材工場 → 建築業者

このように、製品市場や販売業者、プレカット工場や集成材工場といった中間業者を介するかどうかによって、流通ルートにはさまざまなパターンがあります。直接取引の場合はコストや時間を抑えられる一方で、販売業者や加工工場を通じることで、安定供給や品質確保、加工の効率化が図られるなど、それぞれに利点があります。

なお、製品市売市場では、製材工場や木材販売業者から運び込まれた木材製品、また市場自らが集荷した製品を、セリや入札によって販売しています。こうした市場は、消費地に近い都市部に設けられることが多く、木材製品の流通拠点として重要な役割を担っています。

【補足】プレカット工場では、建築図面に基づいて柱や梁などの木材をあらかじめ加工する工程(プレカット加工)を行います。これにより、現場での施工時間を短縮し、建築精度を向上させることができます。また、集成材工場では、複数の木材を接着して構造的に強度のある建材(集成材)を製造します。大型建築物や高耐久住宅などに用いられることが多く、今後の木造建築の発展に欠かせない存在となっています。

製材工場では、丸太の表皮を剥ぎ、木のクセや性質を見極めながら、四角い角材や板材に加工します。

木材乾燥機を使ってしっかりと水分を抜くことで、木材の強度が増し、寸法の安定性や品質が向上します。

乾燥後の木材は、表面を丁寧に仕上げたうえで、目視や機械による品質検査を経て、プレカット工場や住宅メーカー、工務店などへと出荷されます。

施工中の木造住宅。プレカットされた部材を現場で組み立てて建築します。

なお、日本の木材流通は複雑で、複数の段階を経ることが多いため、銘柄材(ブランド材)などを除く一般の木材については、流通過程でその出自を特定することは難しいのが実情です。

木材流通経路の図

木は、家になったり、机になったり、床(フローリング)や壁、ドアになったり、さらには紙やえんぴつにも変身したりします。森で育った木は、人の手によって切られて、いろんなモノに姿を変えて、わたしたちのくらしの中で活やくしているんだよ。

この木たちは、ほとんどが「育成林(いくせいりん)」とよばれる、木を育てるための森で大切に育てられたものなんだ。育成林は、野菜を育てる畑のように、人が苗木(なえぎ)を植えて、下草をかり、混んできたら間引いたりしながら、何十年もかけて育てていく森のことなんだよ。

木がじゅくすれば、収かく(しゅうかく)されて「丸太(まるた)」として山から出され、工場へ運ばれます。そこでは、木のかたちをととのえて、柱や板(いた)などの木材に加工されたり、さらには紙のもとや、えんぴつの材料などにも使われたりするんだ。

こうして、木は森から出て、人のくらしの中で大切な役わりをになっているんだね。

〔参考文献・出典〕

(財)日本木材総合情報センター「地球環境にやさしい木材の知識」/熊本県林政課「熊本の森林林業・森林を活かす」/日本林業技士会「新生産システムモデル地域の主な取り組み」/協同組合フォレスト西川「西川材」/木材・合板博物館「PLY VOL.25 2023」