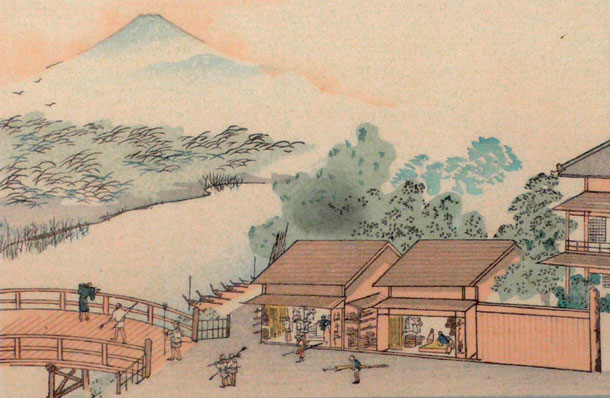

日本における木の文化

木の文化とは、木材を生活・建築・芸術などあらゆる場面で活用し、自然との共生を図ってきた人々の知恵と伝統の積み重ねを指します。中でも日本では、古くから木とともに暮らし、生活のあらゆる場面で木を利用してきました。日本書紀に記された神話の時代から、現代の持続可能な暮らしまで、今なお「木の文化」を育み続けています。

福井県永平寺の回廊

木の文化を育んできた日本

日本最古の植林の記録は『日本書紀』に記されており、40種以上の樹木について記述があります。スサノオノミコトが「スギとクスノキは舟に、ヒノキは宮殿に、マキは棺に使いなさい。そのためには、たくさんの木の種をみんなで播こう」と人々に教えたとされています。この神話は、自然の恵みとしての木をどのように使い分けるか(適材適所)という、日本人の木との関わり方の原点を示しているともいえます。

いにしえより、日本人は住居・船・道具・燃料・神社仏閣に至るまで、実に多様な用途で木を利用してきました。こうした文化は、日本の国土の約3分の2が森林という豊かな自然環境に支えられており、木材の軽さ・加工性・断熱性・調湿性などの特徴が、日本の生活や風土に非常によく適していたことを意味しています。

また、日本が豊かな森林資源に恵まれており、身近に木があったことが大きく関係しています。木材は、石や煉瓦、金属と比べて軽くて丈夫で、加工しやすいという特性を持っています。また、湿度を調節したり、断熱性が高く、独特のぬくもりを感じさせる素材であることも、日本の木の文化を支えてきた要因といえるでしょう。

さらに日本人には、木を神聖視する「神木信仰」や「御神木」の文化もあり、自然を畏れ敬う精神が日本人の根底に息づいています。

東京都江東区 平野橋 旧富士見橋

日本人の木の用途

縄文時代や弥生時代から現代に至るまで、日本人はさまざまなかたちで木と関わり、単なる建材にとどまらず、生活のあらゆる場面で木材を利用してきました。現代では鉄やコンクリート、プラスチック、セラミックスなど多様な素材が使われるようになりましたが、木材は今なお、建築・土木をはじめ、紙や板紙(ダンボール)、家具など、私たちの暮らしに欠かせない素材として活用されています。

日本では、古代から現在に至るまで、木材は以下のような用途で利用されてきました。

- 舟(スギ・クスノキ)

- 宮殿・社寺建築(ヒノキ)

- 棺(マキ)

- 住居・家具・建具・床材

- 箸・器などの日用品

- 農具・道具類

- 薪や炭などの燃料

- 香や漆芸、木工芸などの伝統工芸

- 紙製品・ダンボール

このように、木は私たちの暮らしと深く結びついており、日本人は古くから木に親しみ、その特性を活かす技術を培ってきました。用途に応じて適切な木材を選ぶ「適材適所」の考え方のもと、木を大切に活用する「木の文化」が育まれてきたのです。

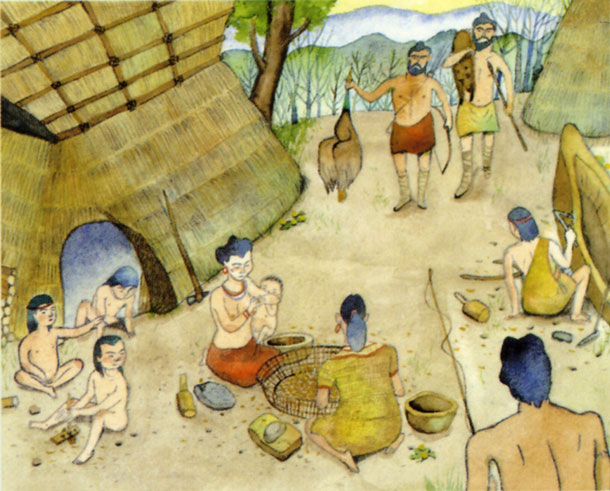

縄文時代の木材利用

縄文時代の遺跡からは半分に割った丸太を円形に並べたウッドサークルや住居跡、水場遺構、丸木舟、トチノキの器、木柱、杭群などが見つかっており、古くから木材が生活に不可欠だったことがわかります。また、漆を塗った木器や櫛なども見つかっており、木材の耐久性を高める技術も発達していたことが伺えます。クリやトチ、クルミなどの木の実も重要な食料源でした。

縄文時代における適材適所の木材利用

日本各地の縄文遺跡から出土する木製品は、当時の人々が木の性質を熟知し、用途に応じて適材を使い分けていたことを示しています。木の実の活用、木工技術、漆塗りの技術なども発達していました。

| 出土品 | 使われた樹種 |

|---|---|

| 木を切り倒す石斧 | ヤブツバキ(硬い) |

| 狩りに使う弓 | カシ(固くてしなる) |

| 木の器 | トチノキ(削りやすい) |

| 住居 | カシ、ヒノキ、クリ、シイ |

日本建築に見る木の技術と文化

日本の伝統建築では、木材の柱や梁などで骨組みを構成し荷重を支える「木造軸組工法」が基本となっており、木のぬくもりや湿度調整機能など、素材の特性が最大限に活かされています。これは地域や時代によって様式の違いはあるものの、長きにわたり日本の家屋の基礎を形づくってきました。

鎌倉時代には中国から「貫工法」が伝わり、柱を貫通させて固定することで耐震性が高まりました。さらに、日本建築における最大の特徴のひとつが、釘などの金物を使わずに木を組み合わせる「継手(つぎて)」や「仕口(しぐち)」と呼ばれる木組み技術です。こうした技法は、釘を使わずに構成される木造軸組工法とともに、現在まで受け継がれています。

木組みには小屋組みや三重塔木組みなどの種類があり、それにより建物は高い耐久性と強度を備え、地震の多い日本の風土に適応してきました。これらの技術により、寺社仏閣をはじめとする壮大な木造建築の実現が可能となりました。

また、時の経過とともに木材の表情が変化して味わいを深める「経年美(けいねんび)」の概念も、日本の木の文化を象徴する重要な美意識のひとつです。木材の色合い、木目、節、香りといった自然素材ならではの特性が、人々の感性に訴えかけてきました。

日本の木工技術は、細部まで丁寧に仕上げることが特徴であり、木材の性質と技術の結集とも言えるのが、法隆寺や東大寺大仏殿などの歴史的建造物です。これらは1300年以上も前に建てられたにもかかわらず、今なお現存しており、日本の木造建築が持つ圧倒的な耐久性と美しさを世界に示しています。

事実、日本における重要文化財に指定された建造物の9割が木造であり、このうち国宝に指定されているものはすべて木造建築です。こうした事実は、木造建築の技術力の高さと文化的価値を象徴しています。

東大寺大仏殿

世界文化遺産に登録されている東大寺の大仏殿は、高さ47.5m、広さは約2,900m2 もある世界最大級の木造建築物です。 直径約1m、長さ約30mの丸太を84本も使っています。使われている木材の総量で比較すると、現代の木造住宅の約860戸分に相当します。

世界最大級の木造建築 東大寺大仏殿

法隆寺

世界最古の木造建築物の法隆寺は、ヒノキで建てられています。1300年以上経った今も建立当時の姿を現代に伝えており、ヒノキの耐久性を長い歴史が証明しています。

鉄やコンクリートにはこれほどの耐久性はなく、せいぜい100年程度と言われています。全国各地の寺院の修理・改築を行っている宮大工さんは「1300年経ってもヒノキを削ればよい香りがするし、使うこともできる。」といいます

木は伐られたときに第一の生命を終えますが、建物として使われることで『第二の生命』を宿すとされ、何百年にもわたって人々の暮らしと信仰を支え続ける力を持っているのです。

世界最古の木造建築物 法隆寺

木造住宅と木の魅力

一般の建築においても、地域に応じて適材適所に木材を用いることで、木の特性を活かした家屋が造られてきました。気候や風土、生活習慣に根ざした木造住宅は、各地の古い農家や町家に見られ、個性豊かな地域の暮らしぶりが反映されています。

こうした木造家屋は、地域の文化や景観や町並みのシンボルとしても機能しており、近年では民家の保存・再生への取組も各地で進められています。また、古民家や町家といった伝統的建築への関心も高まり、地域材を活用した公共施設や住宅づくりなど、木の良さを見直す動きが広がっています。

在来の建築工法で用いられる木材は、柱や天井、床の間など目に触れる場所に使われることが多く、木目や色合い、節の有無、杢(もく)と呼ばれる模様など、木の表情が大切にされてきました。その美しさや希少性から生まれる愛着が、「銘木文化」として根付き、木材の取引や評価にも影響を与えてきました。

また、こうした木の魅力を活かしながら、修繕や再利用を重ねて長く使うという、「木と生きる知恵」も日本の木造住宅に深く根付いています。

都市化の進行や建築工法の多様化、高層住宅の増加、和室の減少といった住環境の変化により、木材の使われ方にも変化が見られますが、木造住宅への需要は根強く、木にこだわった住まいづくりは今も全国で支持され続けています。

日用品、道具類

木は建築だけでなく、生活道具にも多く使われています。毎日の食事に関係する椀や箸、まな板、容器である樽や桶のほか、机や戸棚などの家具・調度品、下駄、梯子、手工具の柄など、その活用は枚挙にいとまがありません。

日本での伝統的な木工加工技法には、ろくろを使って椀や鉢をつくる挽物(ひきもの)、板材を組み合わせてつくる指物(さしもの)、ヒノキやスギの薄板を曲げる曲物(まげもの)、のみや小刀で木を彫って盆や皿をつくる刳物(くりもの)などがあり、地域に根ざした職人の技が今も生きています。伝統的工芸品に指定された品目の中にも、木工品や漆器が多く含まれており、昔から生活に根ざした実用品に木が上手に使われてきました。

スポーツ用具や楽器も木材と関係が深く、バット、ラケット、ゴルフヘッドのほか、太鼓、木琴、管楽器、琴、琵琶、バイオリン、ピアノなど、木材は様々な姿で活用されています。

こうした木製品には、材の耐水性を活かしたヒノキの風呂、湿気や熱を通しにくく寸法の狂いも少ないキリの箪笥(たんす)、ねばり強いアオダモで作られるバットなど、用途に応じて適した樹種が使われており、まさに「適材適所」の知恵が活かされています。

また、木目の向きを使い分ける工夫も見られます。たとえば、スギなどの針葉樹を使った桶と樽では、すし桶には米飯の余分な水分を吸収しやすく、乾きやすいように柾目(まさめ)材が用いられます。柾目材は丸太の中心に向けて直角方向に取られ、木目が平行に並びます。一方、和樽では湿気や水分を通しにくくするため、年輪に沿って切り出される板目(いため)材が使われ、木目は曲線状に現れます。

このように、木の使い方には、素材の特性を活かした生活の知恵や食文化に根ざした工夫が豊かに息づいています。

紙製品

紙もまた木材から作られています。紙は、原料の植物繊維をたたきほぐすなどして水に分散させたパルプを漉きあげ、乾かして作るもので、中国で発明され、製法が世界に広がっていきました。日本では、コウゾやミツマタ、ガンピ等の樹皮から漉きあげる和紙が各地で作られてきました。

木材からパルプが作られるようになったのは19世紀以降で、日本でも明治期以降、洋紙の製造が盛んに行われるようになりました。古くは針葉樹が主な原料でしたが、第二次世界大戦後は広葉樹も多く利用されるようになりました。

新聞紙や雑誌をはじめとする印刷・情報用紙、段ボールや紙袋等の包装資材、紙容器、ティッシュペーパーや紙おむつ等の衛生用品など、紙は日常生活に欠かせない存在です。さらに、紙と樹脂を組み合わせることで、プリント配線基板や機械部品などにも利用されるなど、その用途は多岐にわたります。

紙・パルプの原料には、森林から伐採された丸太のうち、製材に適さない太さや形状の低質材、製材工場の残材、廃材などがチップ化されて利用されています。また、回収された古紙もパルプ原料として広く使われており、木材資源を余すことなく活用する仕組みが構築されています。近年では、パルプ原料の海外依存も高まっています。

現代に受け継がれる木の文化

日本人は、気候や風土に適したかたちで木を利用し、長い歴史の中で独自の文化や技術を育んできました。建築や生活道具、芸術に至るまで、木は単なる素材を超え、暮らしを支え、心を潤す存在として私たちの生活に深く根付いています。

近年では、「木育(もくいく)」や「森林環境教育」が各地で広まり、子どもたちが木と触れ合い、自然の大切さを学ぶ機会が増えています。こうした取り組みは、木の文化を未来へとつなぐ重要な役割を果たしています。

さらに、木造建築の見直しや国産材の利用推進といった動きも進んでおり、SDGsやカーボンニュートラルの観点からも木材の価値が再評価されています。再生可能な資源である木材は、脱炭素社会の実現に向けた重要な素材として注目されており、「公共建築物等木材利用促進法」により、公共施設や都市空間にも積極的に木が活用されるようになっています。

このように、日本人が育んできた「木の文化」は、環境と共生するための知恵であり、豊かな暮らしを支える知恵でもあります。今後もその価値を見直し、大切に守り伝えていくことが求められています。

日本のくらしと「木の文化」

日本では、むかしから木をとても大切にしてきました。木は、家を建てる材料になるだけでなく、おわんやおはし、たんす、はしごなど、生活のいろいろな道具にも使われています。昔の人は、木の種類ごとにちがう性質をよく知っていて、「すしおけには水をすいやすい木を」「おふろには水に強い木を」など、使う場所にぴったりの木を選んでいました。これを「てきざいてきしょ」といいます。

木は時間がたつと色やかおりがかわっていきますが、それもふくめて「けいねんび(年をへて出る味わい)」として楽しまれてきました。

今でも、日本には木でできたおてらやじんじゃがたくさんのこっていて、千年以上前に建てられた「ほうりゅうじ」などは、木のちからと日本人のぎじゅつのすごさを教えてくれます。

最近では、子どもたちが木にふれあい、自然のたいせつさを学ぶ「木育(もくいく)」の活動もひろがっています。木といっしょにくらしてきた日本の「木の文化」は、これからも大切にしていきたい宝物です。

〔参考文献・出典〕

林野庁ホームページ/太田猛彦「日本の森の変遷 - 荒廃から復活へ」/財団法人日本木材総合情報センター 全国木材協同組合連合会「人と環境にやさしい木のはなし」/日本書紀