割り箸(割箸)とその現状

現在、日本国内で使用されている割り箸の年間使用量は、かつてのピーク時から減少し、およそ140億膳前後となっています。そのうちの約95%以上が海外からの輸入品であり、依然として中国が最大の供給国である一方、ベトナムからの輸入も年々増加しています。こうした輸入依存の状況が続くなか、国内の割り箸製造業は長期的な縮小傾向にあり、かつて多数存在した工場や事業者の多くが廃業に追い込まれるなど、厳しい経営環境に直面しています。

割り箸文化を育んできた日本

日本は古くから「木の文化」を持つ国であり、割り箸を生み出し、「割り箸の文化」を育んできた国でもあります。割り箸を「割る」という行為には、「物事の始まり」を意味する象徴的な意味合いが込められており、祝い事や神事など、特別な場面では常に真新しい割り箸が用意されてきました。

箸そのものは、聖徳太子の時代に「箸食制度」として導入されたとされていますが、「割り箸」が登場したのは江戸時代の寛政12年(1800年)頃とされます。当時の割り箸は「引裂箸(ひきさきばし)」と呼ばれ、杉材を使って作られていたと伝えられています。この引裂箸は、吉原の著名な茶屋や高級料理屋などで使用されていたようです。

日本人が生み出した割り箸

割り箸は資源の有効活用から生まれた

割り箸はもともと、森林資源を無駄にせず有効に活用するという発想から誕生しました。明治時代、奈良県吉野地方では、スギを使って酒樽をつくる産業が盛んでしたが、その過程で大量の端材(たる材として必要な形に切り取った際に出る余りの木片)が発生しました。この端材を何とか活かせないかと考えられた結果、割り箸がつくられるようになったのです。

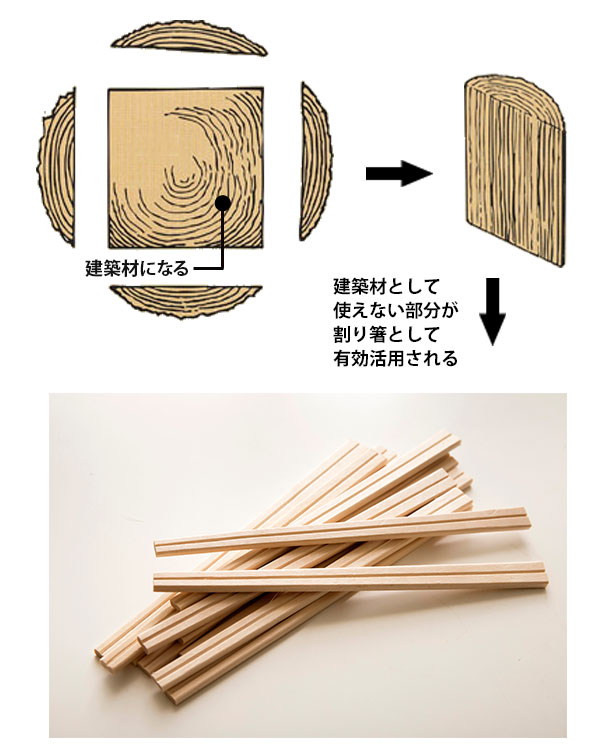

現在でも、日本国内で生産される割り箸の多くは、丸太から建築材などを製材する際に出る端材や残材、さらには間伐材を活用して製造されています。割り箸のためだけに木を伐採することは基本的になく、森林資源を有効に使う循環型のものづくりの一環といえます。

一方、海外では事情が異なります。木材価格が非常に安価であることから、専用に伐採された原木をそのまま割り箸に加工するケースが一般的です。そのため、表面的には「海外製のほうが安価」に見えても、森林環境への負荷が大きい場合もあります。

建築材として使えない部分が割り箸として利用される

間伐材の活用と課題

間伐とは、植林された森林が成長する過程で、木同士が密集しすぎて成長を妨げ合わないよう、一部の木を間引く作業のことです。おおむね植林後10年ほど経つと枝が干渉し合うようになるため、間伐を行うことで、残された木々の健全な成長や森林の光環境の改善が図られます。

しかし近年では、間伐材を搬出・活用するには手間や輸送コストがかかることから、間伐しても伐採木を山中に放置せざるを得ないケースが増えています。また、そもそも間伐自体が実施されず、森林が荒廃していく事例も少なくありません。こうした中、割り箸のような身近な製品に間伐材を有効活用することは、持続可能な森林経営の一助ともなり得ます。

割り箸論争

1990年代から2000年代にかけて、「割り箸論争」と呼ばれる環境意識をめぐる議論が巻き起こりました。割り箸の使い捨てが「森林破壊につながる」とする批判が広まる一方で、「割り箸に使われる木材はごくわずかであり、むしろ間伐材や製材時の端材を有効活用している」と擁護する声もあり、意見は対立しました。このような背景から、マイ箸を持参する人が増えたり、コストや環境負荷を考慮して樹脂製の箸を導入する企業が現れるなど、消費スタイルにも変化が見られました。

日本の割り箸工場は急激に減少している

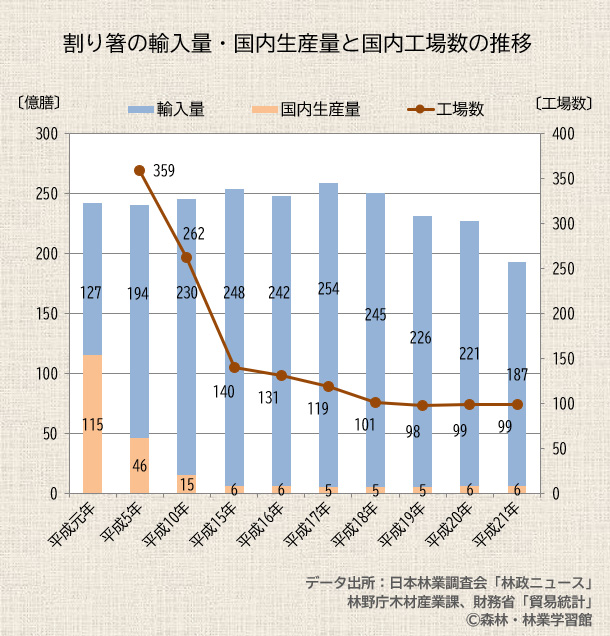

かつて日本では、年間およそ200億膳もの割り箸が使用されていた時期がありました。その大半は輸入品で占められ、特に中国からの割り箸が市場を大きく支配していました。こうした輸入依存の傾向が進むなか、国内の割り箸製造業は大きな打撃を受け、次第に縮小を余儀なくされていきました。

たとえば、平成5年(1993年)には全国で359の割り箸工場が稼働していましたが、安価な中国製割り箸の大量流入や消費構造の変化などを背景に、国内生産は急速に衰退。平成21年(2009年)には工場数が99にまで減少し、16年間でおよそ7割の工場が廃業または撤退する結果となりました。

国内の割り箸生産量については、林野庁の調査によれば2010年時点で約5億5千万膳とされていますが、それ以降の公式なデータは確認されていません。割り箸発祥の地とされる奈良県吉野地方では、建築用材を取った後の端材を使って国産割り箸が作られ続けていますが、安価な輸入品の台頭により、生産規模は縮小傾向にあると見られます。

割り箸の輸入量・国内生産量と国内工場数の推移

こうした工場数の減少に伴い、割り箸製造に従事する国内の労働者数も大幅に減少しています。平成元年(1989年)には約4,000人の従業者がいましたが、平成17年(2005年)にはわずか450人となり、産業としての基盤が急速に弱体化しています。

背景にある構造的な要因

日本の割り箸産業の衰退には、いくつかの構造的な要因があります。第一に、海外製の割り箸は大量生産と低コストを武器に、日本国内市場に大量供給されており、価格競争力で国内製品が太刀打ちできない状況にあります。第二に、日本国内では木材価格の高騰や人件費の増加、設備の老朽化といった問題も影響しています。

一方で、国産の割り箸は、建築材の端材や間伐材などを活用して製造されており、森林資源の有効活用や地域の林業振興、環境保全にもつながる重要な存在です。そのため、近年では「地産地消」や「国産材の利用拡大」といった観点から、国内製割り箸の価値を見直す動きも一部で広がっています。

都道府県別割り箸の生産量

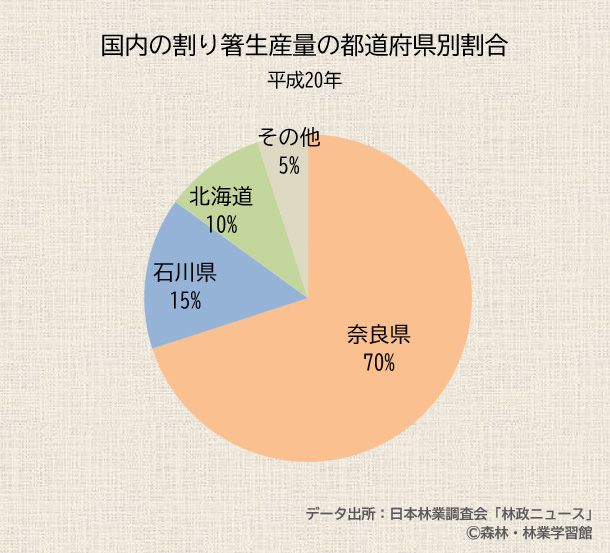

割り箸の国内生産は奈良県が圧倒的シェア

国内における割り箸の生産量は、都道府県別で見ると奈良県が突出しています。奈良県内には82の工場が稼働しており、これは全国の割り箸工場のうち約7割を占めています。中でも吉野地方は、古くからスギやヒノキの良質な林産地として知られ、木材加工や酒樽製造などの産業とともに、割り箸づくりが盛んに行われてきた地域です。

次いで生産量が多いのは石川県で、工場数は1か所ながら、高い生産能力を有しており、国内全体の約15%を占めています。さらに北海道も重要な生産地であり、7工場が稼働しており、全体の約10%程度を担っています。北海道では、豊富な森林資源と広い加工スペースを活かし、間伐材などの有効利用が進められています。

このように、日本国内の割り箸生産は地域的に偏りがあり、特定の地域が高い専門性と歴史を背景にその担い手となっています。特に奈良県は、割り箸づくりの伝統と技術が今なお受け継がれている、日本における「割り箸の本場」といえる存在です。

国内の割り箸生産量の都道府県別割合

割り箸の価格と使用される原料の違い

割り箸の価格は、その原料や製造国によって大きく異なります。たとえば、標準的な形状である「元禄箸」を例にとると、平成20年(2008年)当時の店頭小売価格は、国産材を使用した日本製が1膳あたり約3円、中国製は約1円と、3倍近い価格差がありました。これは現在でも大きくは変わっていない傾向です。

この価格差の背景には、使用されている木材の種類や加工コストの違いがあります。中国製の割り箸は、アスペン(ヤマナラシ)やシラカバ、竹などの安価で軽量な素材を使用して大量生産されており、低コストで市場に供給されています。特に竹は成長が早く、数年で収穫可能なため、原料として非常に効率的です。

一方、日本国内で製造される割り箸は、杉や桧(ヒノキ)といった国産の針葉樹材を主に使用しており、香りや質感、色味において高級感があります。こうした国産材を使った割り箸は、量販店向けの「元禄箸」よりも、より上質な「天削(てんそげ)箸」や「利休箸」といった形式で販売されることが多く、料亭や旅館、茶道など格式を重んじる場でも使われています。

また、日本の割り箸製造では、建築用材を製材する過程で生じる端材や、間伐材を原料として使用するケースが多く、森林資源の有効活用という点でも環境への配慮がなされています。国産割り箸の購入は、地域の林業や製材業の支援にもつながるため、価格以上の価値があると再評価されつつあります。

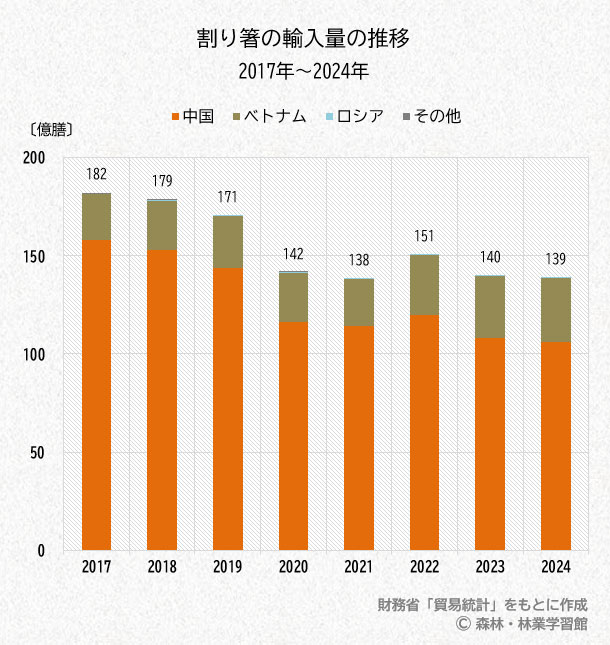

最近の割り箸の輸入動向(2017年〜2024年)

近年、日本における割り箸の輸入量は長期的に減少傾向にあります。財務省の貿易統計によれば、2005年には年間254億膳というピークを記録しましたが、環境意識の高まりやマイ箸の普及、新型コロナウイルス感染症による外食機会の減少などを背景に、以降はおおむね減少傾向が続いています。

たとえば、2017年には約182億膳が輸入されていましたが、2024年には約139億膳にまで減少しており、7年間でおよそ24%の減少となりました。

輸入元の国別に見ると、引き続き中国が最大の供給国であることに変わりはありませんが、そのシェアはやや縮小傾向にあります。代わって、ベトナムからの輸入量が着実に増加しており、2017年以降で約40%の増加を記録しています。ベトナムは現在、中国に次ぐ第2の供給国として定着しつつあります。

一方、「その他の国」からの輸入は2019年以降ほとんど見られなくなっており、調達先は中国とベトナムにほぼ集約される傾向が強まっています。結果として、供給国の数自体は減少し、構造的に中国・ベトナム依存が進んでいるとも言えます。

このような輸入量の減少や供給構造の変化の背景には、国内における割り箸需要の減退、マイ箸や再利用可能な箸の普及、さらには環境配慮への関心の高まりなど、社会的要因が複合的に影響していると考えられます。日本の割り箸輸入は、数量面・供給元の構成ともに、現在大きな転換期にあると言えるでしょう。

間伐材の利用意義と京都議定書

2000年代初頭の日本では、木材市場において海外からの安価な輸入材が主流となり、国産材の需要が大きく低下しました。その影響で、日本の木材自給率は一時期、約30%にまで落ち込み、林業の衰退が深刻化。山村地域では高齢化が進み、森林の手入れを担う人手も不足し、荒廃が進む森林が各地で目立つようになりました。

このような状況の中、割り箸をはじめとする間伐材の利用が注目されるようになりました。間伐材とは、森林の健全な成長を促すために間引きされた木材のことで、それを有効に活用することは、資金を山に還元し、結果として森林の整備を支えるサイクルを生み出すと期待されたのです。

また、当時の日本は、地球温暖化対策として国際的に締結された「京都議定書(1997年採択、2005年発効)」に基づき、2008~2012年の第1約束期間において、温室効果ガス排出量を1990年比で6%削減する目標を掲げていました。そのうち約3.8%(炭素換算で年間約1,300万トン)を、森林によるCO₂吸収で達成する計画が立てられていました。

しかし、上述のように国内の森林が十分に整備されず、間伐などの適切な管理が進まない地域が多かったため、この吸収量の確保には困難が伴いました。結果として、森林の整備や間伐材の活用は、地球温暖化防止という国家的な課題と密接に結びつくものとして、改めて重要視されるようになったのです。

このように、間伐材の利用は単なる資源の有効活用にとどまらず、山村の経済活性化、森林の健全化、そして温室効果ガスの削減という多面的な効果を持つ施策として、注目されてきました。

間伐後、利用されず置き去りにされた伐採木

割り箸は本当に「もったいない」のか?

割り箸というと、「使い捨て」「もったいない」といったイメージを持つ人が少なくありません。しかし、その成り立ちや実際の資源利用の観点から見ると、割り箸は単なる浪費ではなく、むしろ森林資源を有効活用するための「アイデア商品」として考案された背景があります。

国産の割り箸の多くは、建築材や製材品を作る際に出る端材、木材加工時の残材、そして森林整備の過程で発生する間伐材を原料としてつくられています。これらは本来、焼却や廃棄処分されることも多い資源であり、それを有効活用する形で割り箸が生まれました。つまり、割り箸は「捨てられるはずだった木を無駄なく使う」知恵の結晶なのです。

さらに、日本の木材消費全体に占める割り箸の使用量は、実は非常にわずかで、わずか1%にも満たない程度です。大量消費されているような印象があっても、木材資源全体に対する影響はごく小さいのが実情です。

加えて、割り箸は使用サイクルが早いため、需要が安定しています。もし、これらを国産材、とくに間伐材などを原料とする国内産割り箸に切り替えていくことができれば、安定した需要を通じて、森林整備にかかるコストの一部を回収できるようになります。結果として、山村地域の経済支援や林業の維持・再生にもつながり、持続可能な森林経営の一端を担う製品となり得るのです。

つまり、「割り箸はもったいない」という印象は、背景や実情を十分に知らないことから生じた誤解であり、適切に活用される限り、むしろ日本の森林と社会に貢献する身近なエコ商品といえるでしょう。

割り箸の使用と環境への影響

環境への影響という観点からは、東京大学農学生命科学研究科の井上雅文教授らの研究グループが行った比較調査が注目されます。それによると、国産の端材を使った割り箸は、製造から廃棄に至るまでの温室効果ガス排出量が最も少なく、続いて間伐材の国産割り箸、樹脂製、中国産割り箸の順となりました。とくに中国産は、長距離輸送などによるCO₂排出量が大きな要因となっています。

ただし、井上教授は「温暖化対策だけが環境配慮の全てではない」と指摘します。洗剤使用などの環境負荷や、資源全体の有効活用という視点も含めて、多面的に考える必要があると述べています。「例えば、割り箸1膳を作るパルプでティッシュペーパーは2枚分しか作れない。どちらが本当に“もったいない”のか、簡単には言い切れない」と問いかけます。

過去に広がった割り箸を通じた企業・国家の環境配慮の取り組み

国産割り箸 デニーズ ローソン ミニストップ

2000年代前半から、環境への配慮や森林資源の有効活用を目的として、企業や政府が「国産材割り箸」の利用を推進する動きが見られました。特にコンビニエンスストアや外食チェーン店など、日常的に大量の割り箸を使用する業種においては、その環境負荷の低減が注目され、国産材による割り箸の導入が始まりました。

たとえば、ファミリーレストラン「デニーズ」は、1997年から使用する年間約4,000万膳の割り箸をすべて奈良県・吉野産のスギ建築端材に切り替えました。国産材の有効活用を通じて、林業支援と環境保全の両立を図るモデルケースとして注目されました。

また、コンビニ業界でも同様の取り組みが広がり、「ナチュラルローソン」では2004年から、「ミニストップ」では2006年から、間伐材や建築端材を原料とする国産割り箸の使用が開始されました。これらは、環境に配慮した企業姿勢の象徴としてPRにも活用され、持続可能な消費行動への意識向上にも寄与しました。

ミニストップ/5円の木づかい

さらに、2008年7月に開催された北海道洞爺湖サミット(G8サミット)では、各国首脳や政府関係者が使用する割り箸に、国産スギの間伐材が使用されました。この取り組みは、地球環境問題への関心が高まる中で、日本が「健全な森林管理」や「資源循環型社会の実現」に真剣に取り組んでいる姿勢を、国内外に強くアピールする機会となりました。

このように、割り箸という日常的な製品を通じて、企業や国が環境への配慮や国産材の価値を発信しようとした時期がありました。これらの取り組みは、国民の森林への関心を高めるきっかけとなるとともに、割り箸が単なる「使い捨て」ではなく、持続可能な社会づくりに資する道具であることを再認識させるものでもありました。

東京オリンピック 選手村で使用された割り箸

more Trees(坂本龍一氏設立)で制作した割り箸

北海道洞爺湖サミットで使用された割り箸

木を大切にする知恵 〜わりばしのヒミツ〜

わりばしって、もったいないと思う人も多いかもしれません。でも、ほんとうは「木をむだなく使うため」に作られた、すばらしいアイデア商品なんです。わりばしは、家を建てるときに出る木の切れはし(はざい)や、森の木がこみ合わないように間引きする「かんばつ」という作業で出た木を使って作られています。

しかも、日本で使われている木のうち、わりばしに使われるのはたった1%にもなりません。とても少ないんです。

国産の木を使ったわりばしをえらぶことで、そのお金が山の手入れや森のしごとにつながります。森が元気になると、どうぶつたちがすみやすくなったり、大雨からまちを守ってくれたりします。

わりばしはただの「使いすて」ではなく、森や地球をまもるきっかけにもなる大切な道具なのです。

〔参考文献・出典〕

創森社「割り箸が地域と地球を救う」/環境三四郎「割り箸から見た環境問題」/日本林業調査会「林政ニュース|平成20年2月27日」/朝日新聞「数字は語る - 2022年2月16日」