日本の森林面積と森林蓄積の推移

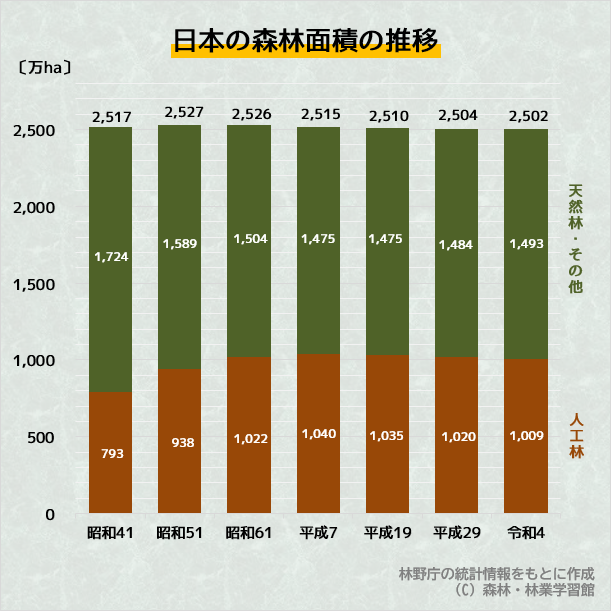

日本の森林面積は過去60年間ほぼ横ばい

日本の森林は、国土の約7割(約66%)を占めています。その森林面積は、過去60年間にわたって約2,500万haで推移しており、大きな増減は見られません。

具体的には、

- 昭和41年(1966年):2,517万ha

- 昭和51年(1976年):2,527万ha(最大)

- 令和4年(2022年):2,502万ha(最小)

この60年間での変動幅はわずか25万ha、率にして約1%未満にとどまっています。

日本の森林面積の推移

人工林は、昭和41年(1966年)には約793万haでしたが、平成7年(1995年)には1,040万haに達しました。 この約30年間で約31%増加し、人工林の面積は1,000万haを超える規模となりました。これは、戦後に進められた「拡大造林」によるものです。

拡大造林とは、主に広葉樹からなる天然林を伐採した跡地や原野などに、針葉樹を中心とした人工林を植える取り組みのことです。この造林の進行により、同じ期間に天然林・その他の森林面積は1,724万haから1,475万haへと減少し、約14%の減少となりました。

「人工林」とは、将来的に木材として利用することを目的に、苗木を植えて人の手で育てる森林のことを指します。いわば「木の畑」ともいえる存在であり、「育成林」とも呼ばれています。

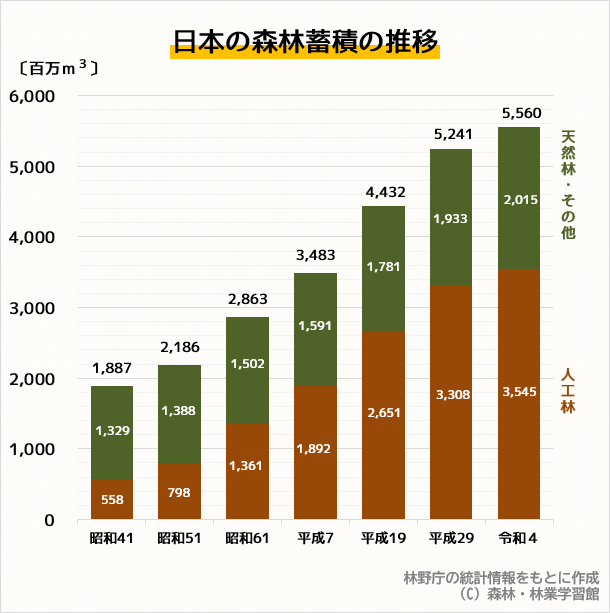

増え続ける森林蓄積と活用されない人工林資源

「森林蓄積」とは、森林を構成する樹木の幹の体積(立木材積)を指し、日本の森林資源量を表す重要な指標です。林野庁の統計によると、この森林蓄積は年々増加しており、特に人工林(=育成林)における蓄積の増加が顕著です。

実際に、昭和41年(1966年)には全国の森林蓄積は約1,887百万m³でしたが、令和4年(2022年)には約5,560百万m³へと、およそ3倍に増加しました。このうち人工林に限ると、昭和41年の558百万m³から令和4年には3,545百万m³へと、約6.4倍もの増加となっており、天然林を上回る勢いで資源が蓄積されています。

日本の森林蓄積の推移

一方で、同じ期間における日本の森林面積は、ほぼ横ばいで推移しています。昭和41年の2,517万haに対し、令和4年には2,502万haと、わずかな減少にとどまっています。

つまり、この半世紀のあいだに森林面積はほぼ変わらないまま、利用されずに残された森林資源(=蓄積)が大幅に増えたということになります。特に人工林においては、豊富な資源が蓄積されているにもかかわらず、その多くが十分に活用されていない実態が明らかになっています。

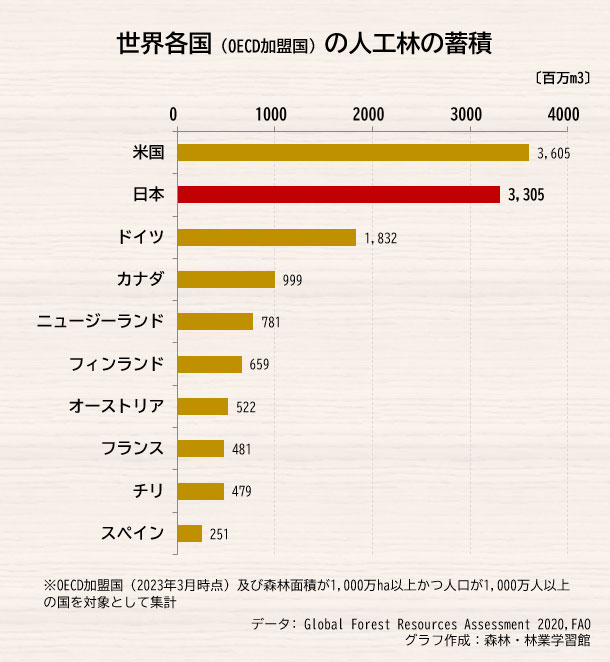

さらに、世界的に見ても日本の人工林蓄積量は多く、OECD加盟国の中では第2位に位置しており、世界有数の森林国としても知られています。人工林の蓄積量は年々増加し、現在では約54億m³に達しています。そのうち半数以上が樹齢50年を超え、すでに成熟し利用期を迎えているとされています。

OECD加盟国の人工林の蓄積

このように、日本では「使うべき森林資源」が十分に整ってきており、今後の国産木材の利用拡大や、林業の再活性化に向けた重要な課題が突きつけられていると言えるでしょう。

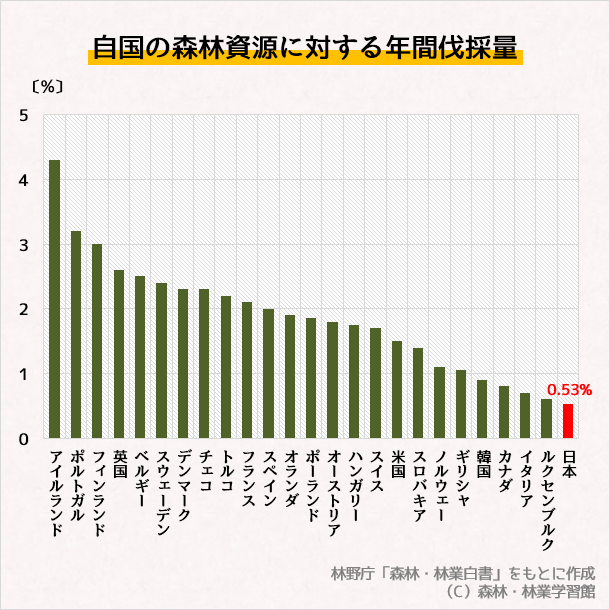

日本の森林資源はどれだけ使われているのか

では、日本を含めた各国は、自国の森林資源をどの程度活用しているのでしょうか。下のグラフは、OECD加盟国などの国々における「森林蓄積(森林資源)」に対する年間伐採量の割合を示したものです。

OECD加盟国の森林蓄積量に対する年間伐採量の比率

このデータを見ると、日本は自国の森林資源をほとんど活用していないことが明らかです。グラフ右端に位置する日本の伐採率は、わずか0.53%。これは、アイスランド(4.4%)やポルトガル、フィンランドなど、多くの森林資源国と比べて極めて低い水準です。

すでに述べたように、日本の森林面積は約60年にわたりほぼ横ばいで推移していますが、その中でも特に人工林(=育成林)の森林蓄積は着実に増え続けています。これは、戦後の拡大造林で植えられた木々が今まさに収穫期を迎えているにもかかわらず、活用されていないためです。

なぜ日本の木材が使われなくなったのでしょうか。その大きな理由のひとつが、安価で大量に流通する外国産材(輸入材)の存在です。現在、日本で年間に使用されている木材のうち、実に7割以上が輸入材。つまり、日本の木材自給率は約3割にとどまっており、豊かな国内の森林資源が有効に活用されていないのが現状です。

今こそ、日本では「成長した森林を活かす」時代

日本の森林は、国土の約7割を占める貴重な資源です。

森林には、国土の保全、水源の涵養(かんよう)、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、さらには木材やきのこなどの特用林産物の供給といった、さまざまな重要な機能があります。

中でも、スギやヒノキを中心とした人工林(育成林)の蓄積量は年々増加しており、多くの森林が成熟・収穫期を迎えています。にもかかわらず、こうした資源が十分に活用されているとは言えないのが現状です。

森林は一度伐採しても、再び植林し、適切に管理することで次の世代へ引き継ぐことができる持続可能な資源です。今この資源を活かさなければ、やがて木々は高齢化し、木材としての価値が下がるだけでなく、将来の世代に豊かな森林を残すことも難しくなってしまいます。

また、若い木は成長が盛んなため、高齢の木よりも二酸化炭素(CO₂)を多く吸収します。つまり、森林の世代交代を進めることは、地球温暖化の防止にもつながるのです。

実際、日本が参加した「京都議定書」の第一約束期間(2008〜2012年)においては、日本全体の温室効果ガス削減目標のうち、およそ3分の2を森林によるCO₂吸収で補うことが計画されていました。それほどまでに、森林が果たす役割への期待は大きいのです。

このように、いま日本が取り組むべきことは、成熟した人工林を計画的に伐採・利用し、しっかりと植え直して森林を循環させていくことです。これは、SDGs(持続可能な開発目標)の理念にも合致する大切な取り組みです。

森林を守るために「伐らない」「植えて回復させる」といった対策が必要なのは、熱帯林をはじめとした海外の森林破壊が進む地域の課題です。日本ではむしろ、適切に伐って使い、次の森林を育てていくことが、今まさに求められているのです。

〔参考文献・出典〕

林野庁「森林・林業白書」/林野庁ホームページ「統計資料」/参議院「予算委員会調査室」