カーボンオフセット かーぼんおふせっと

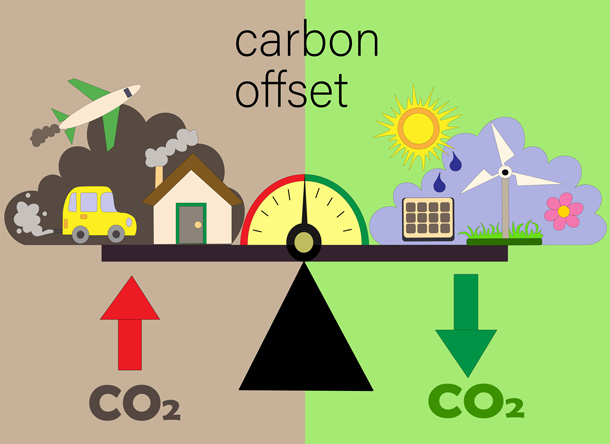

排出したCO₂を“別の形”で帳消しにする取り組み

人間の生活や経済活動を通して排出されたCO₂などの温室効果ガスを植林や森林保護、クリーンエネルギー事業などによって直接的・間接的に吸収しようとする活動や考え方のこと。

カーボンオフセット|排出したCO₂を“別の形”で帳消しにする取り組み

カーボンオフセットとは?

カーボンオフセットとは、自分たちの活動でどうしても排出してしまう温室効果ガス(CO₂など)を、他の場所での削減・吸収によって埋め合わせる考え方や取り組みです。

たとえば、会社の事業や家庭での生活のなかで、電気やガソリンを使うことでCO₂が排出されます。こうした排出をゼロにすることは簡単ではありません。そこで、その分を森林整備や再生可能エネルギーの導入など、他のCO₂削減活動によって“相殺”することで、全体としての環境負荷を減らそうとするのがカーボンオフセットです。

なぜいま注目されているのか?

最近、カーボンオフセットがあらためて注目されている理由はいくつかあります。

国際的なルール整備が進んでいる

2023年には国際標準化機構(ISO)から「カーボンニュートラルの達成方法」に関する新しい基準(ISO 14068)が発行され、オフセットを適切に活用するための世界共通の枠組みが明確になりました。

クレジットの信頼性が重視されるように

カーボンオフセットには「本当に削減されているのか?」という不安もあり、より透明性が高く、信頼できるクレジット(=削減実績を証明する単位)を選ぶことが求められています。

新しい市場が誕生し、企業の関心が高まっている

日本では2023年に「カーボンクレジット市場」が開設され、企業同士でクレジットを売買できるしくみが整いました。環境への取り組みが企業価値として評価される流れも強まっています。

具体的な事例

セメント工場A社とB社の例

あるセメント工場(A社)では、セメント製造に必要な高温を得るために石炭を使っていました。しかし、石炭は多くのCO₂を排出します。そこでA社は、山に放置されていた間伐材(本来使われない木材)を燃料として活用することで、CO₂の排出量を大きく削減する取り組みを行いました。

この取り組みで削減できたCO₂の量は、「クレジット」として記録されます。そして、そのクレジットを別の会社(B社)が購入しました。

B社では、社員の通勤などでどうしてもCO₂が出てしまう部分があります。その排出量を、A社の削減努力をクレジットとして購入することで埋め合わせ(=オフセット)し、環境への負荷を実質的に減らすことができたのです。

どのようなオフセット手法があるのか?

カーボンオフセットには主に以下のような手法があります

| 分類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 排出の削減 | CO₂の排出量を減らす | 再生可能エネルギーの導入、省エネ機器の設置 |

| 吸収によるオフセット | 自然の力でCO₂を吸収する | 植林、森林の保護、農地の土壌改良 |

| 除去(回収) | 空気中から直接CO₂を取り除く | DAC(直接空気回収)、CCS(二酸化炭素の回収・貯留) |

カーボンオフセットに取り組む際の条件

カーボンオフセットが意味のある取り組みとなるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

追加性があること

その活動が「クレジットのために行われた」ものでなければ、意味がありません。すでに実施されていたものを後からオフセットとして扱うのは不適切です。

長期間にわたって効果が続くこと(恒久性)

たとえば植えた木がすぐに伐採されてしまうと、せっかく吸収されたCO₂が再び大気に戻ってしまいます。

二重計上されていないこと

同じ削減実績を複数の組織がクレジットとして使うことは不正確です。

地域社会や生態系への配慮があること

環境を守るための取り組みであっても、地域住民や自然に悪影響を与えてしまっては本末転倒です。

企業・自治体・個人でも参加できる?

カーボンオフセットは企業や自治体だけでなく、個人でも取り組むことができます。たとえば…

企業の場合

まず社内のエネルギー使用やCO₂排出をできる限り削減します。その上で、どうしても削減できない排出を、信頼できるクレジットを購入してオフセットするという形が基本です。

自治体の場合

地域の森林整備プロジェクトや公共交通の改善によりCO₂削減を図り、その成果を地域内外に活用していく事例が増