京都議定書目標達成計画と世界の気候変動対策

京都議定書目標達成計画は、日本が京都議定書に基づき、2008年から2012年の間に温室効果ガス排出量を1990年比で6%削減するという国際的な約束を確実に果たすために策定された国家計画です。

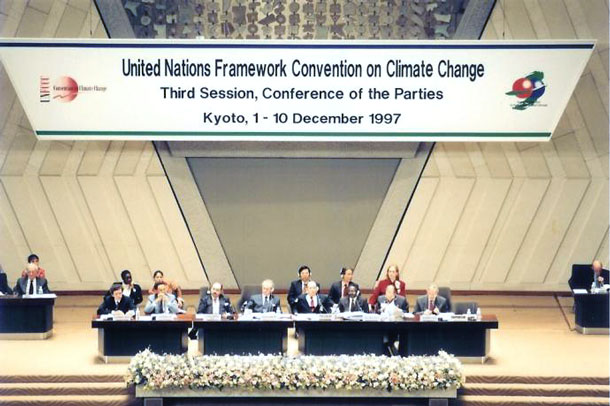

第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議)

京都議定書目標達成計画の概要

京都議定書目標達成計画は、2005年(平成17年)に「地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策推進法)」に基づいて閣議決定されました。その後、社会情勢や温暖化対策の進捗に応じて数度改定されました。

6%削減目標の内訳

日本が掲げた6%削減の内訳は、以下の3つの要素から構成されます。

- 国内排出削減:約0.6%(省エネ、再エネ導入など)

- 吸収源対策:約3.9%(森林整備等によるCO₂吸収)

- 京都メカニズム:約1.6%(CDMや排出量取引などの国際手法)

主な対策内容

1. 排出源対策

エネルギー起源の二酸化炭素(CO₂)やメタン、亜酸化窒素(N₂O)、HFC類などの温室効果ガスに対し、以下のような対策が盛り込まれました。

- 省エネルギーの徹底(家電・産業機器のトップランナー制度)

- 再生可能エネルギー(太陽光、風力等)の導入拡大

- 自動車の燃費改善、公共交通機関の利用促進

- 業種別排出量削減計画の策定

2. 吸収源対策(森林整備)

森林によるCO₂吸収を活用し、年間約1,300万炭素トン(Mt-C)を確保することを目標としました。具体的には以下の施策が講じられました。

- 間伐、植林、下刈りなどの森林整備

- 森林吸収量の算定・報告制度の整備

- 国民参加型の森林づくり(企業や市民の参画)

3. 京都メカニズムの活用

日本国内での削減が困難な分については、京都メカニズムを活用して国際的な削減効果を取り入れました。

- CDM(クリーン開発メカニズム):発展途上国での省エネ・再エネプロジェクト

- JI(共同実施):他の先進国との協力による削減プロジェクト

- IET(排出量取引):余剰の排出枠を国際的に売買

日本は形式上、6%削減の目標を達成したとされていますが、その内訳をみると、実質的に国内での排出削減努力は限られており、多くを森林吸収と海外クレジットに依存したことが指摘されました。それでも、この計画は後のパリ協定への参加や、脱炭素社会への基盤整備という意味で、大きな一歩であったことは間違いありません。

各国の気候変動対策と国際的な動向

1. アメリカ合衆国(USA)

アメリカは京都議定書には署名したものの、最終的に未批准のままとなりました。ブッシュ政権時代に「中国やインドに削減義務がないのは不公平」として離脱を表明。以後、連邦レベルでの法的な削減義務はなく、主に州ごとの取り組みが中心となっていました。

パリ協定には2016年にオバマ政権下で参加しましたが、トランプ政権で離脱。バイデン政権になって2021年に再加盟しました。現在は2035年までに電力部門の脱炭素化、2050年カーボンニュートラルを掲げ、グリーンニューディール的政策が進行中です。

2. 欧州連合(EU)

EUは京都議定書を積極的に推進し、域内で削減目標を分担。2005年には世界初の排出量取引制度「EU-ETS」を導入しました。2019年には「欧州グリーンディール」を発表し、2050年カーボンニュートラルを法制化しました。

また、炭素国境調整措置(CBAM)という貿易政策と連動した気候政策も導入予定で、グローバルな影響が注目されています。ドイツや北欧諸国は再エネ導入やEV推進で世界をリードしています。

3. 中国

中国は京都議定書では削減義務を負わない途上国の扱いでしたが、経済成長に伴い排出量が急増。現在は世界最大のCO₂排出国です。パリ協定には積極参加し、「2060年カーボンニュートラル」を表明しました。

また、2021年には全国統一の排出量取引制度(中国ETS)が電力部門からスタート。再生可能エネルギーの導入量では世界一であり、太陽光、風力、電気自動車、水素開発でも圧倒的な成長を見せています。

4. インド

インドも京都議定書では削減義務がない途上国でしたが、パリ協定では「GDPあたりの排出強度を2030年までに33~35%削減」を目標に設定。経済成長と気候対策の両立が課題です。

再エネ導入には積極的で、「国際太陽光同盟(ISA)」の設立も主導。エネルギー転換の鍵を握る新興国の一つとされています。

5. カナダ

カナダは京都議定書を批准したものの、2011年に離脱(削減が困難と判断)。パリ協定には再加盟し、2030年までに2005年比で40~45%の排出削減を目指しています。

オイルサンド開発による排出が課題ですが、炭素税と排出量取引を組み合わせたカーボンプライシング制度を全国的に導入しています。

6. オーストラリア

京都議定書では森林火災や土地利用変化による吸収で義務を達成しましたが、化石燃料依存が強く、長らく消極的な政策が続いていました。2022年以降は政権交代により再エネ重視の政策へ転換。現在は2030年までに2005年比43%削減、2050年カーボンニュートラルを掲げています。

8. 国際的枠組みと世界の動向

| 枠組み名 | 主な内容 |

|---|---|

| パリ協定(2015年) | すべての国が削減目標(NDC)を設定。2℃未満・1.5℃目標。5年ごとに見直し。 |

| グラスゴー合意(COP26) | 石炭の段階的削減、先進国から途上国への資金支援強化。 |

| 気候資金支援(GCF) | 先進国が途上国に年間1,000億ドル支援を約束(ただし未達成)。 |

| 炭素国境調整(CBAM) | EUが導入予定。炭素排出が多い国からの輸入品に課税する制度。 |

9. 共通する流れと違い

各国はそれぞれの経済状況や政治体制に応じて異なるアプローチをとっていますが、共通の流れとして以下が挙げられます。

- 2050年カーボンニュートラルの目標設定

- 再生可能エネルギーの導入拡大

- 排出量取引制度(ETS)や炭素税の導入

- 電気自動車(EV)とグリーン水素の推進

- 気候政策が外交・経済戦略にも組み込まれる傾向